【405件中 151~155を表示しています。全81ページ】 前ページへ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次ページへ

![]()

うめ(やおべついんだいしんじばいえん)

ウメ(八尾別院大信寺梅園)

八尾別院大信寺(本町4丁目)の境内にある梅園や許麻神社(久宝寺5)の境内では、白梅・紅梅が春の訪れを告げるように咲き誇ります。

見ごろは2月下旬から3月初旬

![]()

きんてつにししぎけーぶる

近鉄西信貴ケーブル

ケーブルで近鉄「信貴山口」駅から「高安山」駅まで上がれば、標高488メートルの高安山から大阪平野が一望できます。山頂からは、高安山気象レーダーや幻の高安城倉庫址を経て、「信貴山の毘沙門さん」として知られる朝護孫子寺に続くハイキング道が整備されています。

![]()

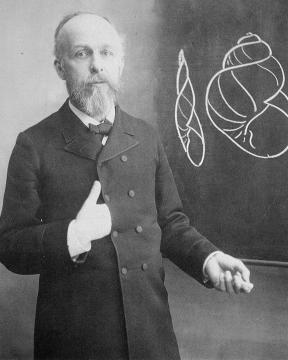

えどわーど・えす・もーす

エドワード・S・モース

エドワード・S・モース(1838年~1925年、アメリカ合衆国)は、大森貝塚(東京都)の歴史的な発見者として知られる有名な明治時代の博物学者で、日本近代考古学の創始者とも言われています。

モースは明治10年(1877年)に来日。東京大学の初代動物学教授を務めるかたわら、ヨーロッパでドルメンと呼ばれる巨石記念物とよく似た遺跡(古墳)が日本に多くあることに興味を抱き、古墳調査など近代日本の考古学や人類学の基礎を築いたといわれる人物です。

モース自身が書き残した著書「日本におけるドルメン」(英語名:Dolmen in japan)において、1879年に古墳の集中地域として全国的にも有名な高安古墳群を調査したことが記されています。モースは、八尾市東部・高安地区の「服部川」、「郡川(こおりがわ)」に実際に立ち寄り、同地区に実在する横穴式古墳内部のスケッチ画を残しています。

![]()

しょうとくたいし・もののべのもりや

聖徳太子・物部守屋

飛鳥時代に当時の有力な豪族、物部氏(もののべし)と蘇我氏(そがし)との間で、仏教を巡る争いがあり、八尾はその古戦場となりました。

八尾市西部に位置する跡部地域を中心拠点としていた物部氏(もののべし)の豪族・物部守屋(もののべ の もりや、?~587年)と聖徳太子(574年~622年)・蘇我馬子(そが の うまこ、?~626年)の連合軍との間で戦となりました。

聖徳太子は、戦勝祈願のため四天王を祀り、その加護によって物部守屋(もののべ の もりや)を打ち破ることができたとして、その地に大聖勝軍寺(たいせいしょうぐんじ、八尾市太子堂3丁目)を建立したといわれています。

戦の中、聖徳太子が苦戦し、物部氏(もののべし)側に攻め込まれ危うくなったときに、そばにあった椋(むく)の木に寄り添うと、その幹が割れて開き、聖徳太子がそこに身をかくまわれて難を逃れ、その後、物部守屋(もののべ の もりや)を打ち滅ぼすことができたという言い伝えがあります。

その椋の木は、「神妙椋(しんみょうむく)」と呼ばれ、現在も大聖勝軍寺(だいしょうしょうぐんじ)境内に祀られています。

【405件中 151~155を表示しています。全81ページ】 前ページへ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次ページへ