【405件中 351~355を表示しています。全81ページ】 前ページへ 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 次ページへ

![]()

あけがわようちえん

曙川幼稚園

―教育目標―

・生命を大切にする子ども

・心豊かな子ども

・なかよくする子ども

・よく考える子ども

―特色―

自分らしさを発揮しながら仲間とともに充実した園生活を送るために、「体を育む」「心を育む」取り組みを進めています。

その中で幼児一人ひとりが自分の良さを知り、自分づくりを深めていく支援や人と共に生きることの喜びを味わう体験を大切にしています。

―主な取り組み―

・「体を育む」取り組み

生きる力の基礎となる生活習慣や態度の自立に向け、家庭との連携を図りながら、一人ひとりに応じた適切な指導をしています。

・「心を育む」取り組み

人権尊重を基盤とした仲間作り、自然とのふれあい、異年齢・地域・親子のふれあいなどを多様な形で園生活の中に取り入れています。

![]()

さどうきつねやま(さどうしょうがつかあと)

佐堂狐山(佐堂生が塚跡)

杵築神社の後方東側にあった小さな塚状の土地をいった。俗称を狐山、正式には佐堂生が塚という。宮寺の土壇の跡と考えられる。開発に伴い現在はその跡地に「佐堂生が塚跡」の石碑が立つ。もとここに,元亀元年(1570)の道智墓碑があった。今この墓碑は、佐堂墓地に移されて保存されている。これは舟形の花崗岩に、五輪塔を陽刻し各輪に梵字を記し、地輪に元亀元年・道智・八月廿八日の銘がある。【出典「八尾の史跡」棚橋利光著・八尾市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会編集】

![]()

ありわらのなりひら

在原業平

<業平(なりひら)の高安通い>

在原業平(ありわら の なりひら)が大和・龍田から高安山を横断する十三(じゅうさん)峠(十三[じゅううさん]街道)を越えて、高安にある玉祖神社(たまおやじんじゃ、八尾市神立5丁目)に参拝するとき、神立(こうだち)の辻にある茶屋の娘・梅野を見初め、その後しばしばそこに通うようになりました。在原業平(ありわら の なりひら)は、来るときはいつも決まって、近くの松の木から笛を吹いて梅野に合図をし、会っていました。

あるとき、笛を吹かずに梅野の様子をなにげなくそっとのぞくと、梅野が自分でご飯をよそっていたことから、自分でよそうことのない貴族の在原業平(ありわら の なりひら)は急に興ざめし、笛を玉祖神社(たまおやじんじゃ)に置いて帰りました。

梅野はそれに気づき、在原業平(ありわら の なりひら)の後を追いましたが見当たらず、悲しんで近くの渕に身を投げたといいます。

茶屋があった辻は、神立(こうだち)茶屋辻として今もその名をとどめています。梅野が在原業平(ありわら の なりひら)を追うた道も「おうと越え」といわれ、今もハイキング道として残っています。また、在原業平(ありわら の なりひら)が残したと伝えられる笛は、一節切(ひとよぎり)の笛として玉祖神社(たまおやじんじゃ)に保管されています。

![]()

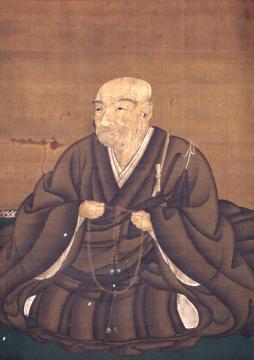

れんにょ

蓮如

八尾市西部には久宝寺寺内町と呼ばれる室町時代に形成された寺内町の町割が今も残っています。

久宝寺寺内町は、久宝寺御坊の名で知られる顕証寺(けんしょうじ、八尾市久宝寺4丁目)を中心にした寺内町です。顕証寺(けんしょうじ)は浄土真宗本願寺派寺院で、浄土真宗中興の祖といわれている蓮如(れんにょ、1415~1499)が布教のために久宝寺を訪れ、そこに同寺院の前身となる西証寺を建立したことによります。

その後、蓮如(れんにょ)の意志を受け継いだ蓮如(れんにょ)の子、実順や蓮淳らによって顕証寺(けんしょうじ)は大きく発展し、その下に大阪府内でも有数の広さを誇る久宝寺寺内町が形成されました。

現在の寺院本堂など主要部分は江戸時代の再建であることがわかっており、その伽藍配置は当時の絵図「河内名所図会」(1801)で描かれた状態のまま残っています。中でも、本堂東側にある表門は、直径約52センチの角柱4本で支えられた最大高8.7メートル、最大幅10.7メートルの大屋根を有しています。屋根は棟を境にすそを広げる切妻造の本瓦葺きで、屋根の前後、それぞれ中央付近に軒唐破風(のきからはふう)と呼ばれる装飾的な膨らみが付けられています。軒唐破風(のきからはふう)が施されている屋根は、国の重要文化財に指定されている二条城二の丸御殿唐門などにもありますが、全国的にも珍しい遺構の一つとなっています。

![]()

さざんか(さざんかどうり)

サザンカ(サザンカ通り)

近鉄八尾駅前から安中小学校付近まで南北に約1.5キロメートルにわたり続く「サザンカ通り」。冬の寒々しい景色の中で、赤やピンクのサザンカの彩りが、行き交う人たちの目を楽しませてくれます。

【405件中 351~355を表示しています。全81ページ】 前ページへ 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 次ページへ