【405件中 121~125を表示しています。全81ページ】 前ページへ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次ページへ

![]()

たかやすにししょうがっこう

高安西小学校

―教育目標―

よく考え、やりとおせる子

命を大切にする子

―めざす子ども像―

1.たがいに認め合う子(徳)

2.からだをきたえる子(体)

3.やさしく、あたたかい子(徳)

4.すすんで取り組む子(知)

5.にんたいづよい子(体)

6.しっかり学ぶ子(知)

続けて読むと、[たかやすにし]になります。

![]()

どうきょう

道鏡

弓削道鏡(ゆげのどうきょう、?~772年)は奈良時代の高僧で、八尾市南部を拠点にしていた豪族・弓削(ゆげ)氏の出身です。「弓削(ゆげ)」という文字は、今も八尾市の地名に残っています。

弓削道鏡(ゆげのどうきょう)は、宮中での看病に功績があったとして称徳天皇(718年~770年)からの信任が厚く、太政大臣禅師、法王と次々と重要なポストを務めたといわれています。

称徳天皇は、平城京とは別に行幸する際の西の京(みやこ)として、現在の由義(ゆげ)神社(八尾市八尾木北5丁目)付近に由義宮(ゆげのみや)を造成するための工事を進めていましたが、称徳天皇の崩御とともにそれらは中止されました。弓削道鏡(ゆげのどうきょう)自身も政敵との争いに巻き込まれ、その地位から失脚し、その後、下野(しもつけ)国(現在の栃木県)に左遷され、称徳天皇の後を追うように、その地で生涯を終えたといわれています。

![]()

やおこうこうのきつねやま

八尾高校の狐山

旧大和川の堤防の一部がつぶされずに残ったものといわれる。堤防上の狐をまつる小さなほこらの土地が最後まで残ったものであろう。戦前の旧制八尾中学校、戦後の大阪府立八尾高等学校の校庭の隅にあって、多くの生徒たちの姿を見守ってきた。旧八尾中、八尾高校100周年にあたって校舎の建て替えで、現在は校舎の中庭にとりこまれることになった。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室・八尾市郷土文化研究会、1998年)】

![]()

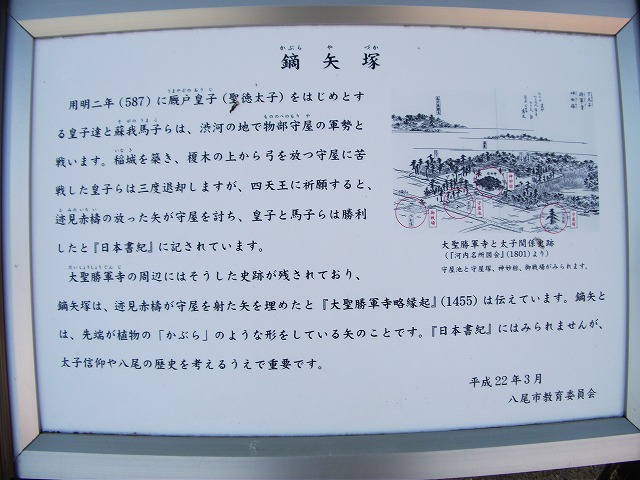

かぶらやづか

鏑矢塚

用明二年(587)に厩戸皇子(うまやどのおおじ)(聖徳太子)をはじめとする皇子達と蘇我馬子(そがのうまこ)らは、渋河の地で物部守屋(もののべのもりや)の軍勢と戦います。稲城(いなき)を築き、榎木の上から弓を放つ守屋に苦戦した皇子らは三度退却しますが、四天王に祈願すると、迹見赤檮(とみのいらい)の放った矢が守屋を討ち、皇子と馬子らは勝利したと『日本書紀』に記されています。大聖勝軍寺(たいせいしょうぐんじ)の周辺にはそうした史跡が残されており、鏑矢塚は、迹見赤檮が守屋を射た矢を埋めたと『大聖勝軍寺略縁起』(1455)は伝えています。鏑矢とは、先端が植物の「かぶら」のような形をしている矢のことです。『日本書紀』にはみられませんが、太子信仰や八尾の歴史を考えるうえで重要です。【出典:『ステンレス製説明板』(八尾市教育委員会、2010年)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

じんぐうじこたろうつか

神宮寺小太郎塚

神宮寺小太郎は当地の豪族で、神宮寺城を構え恩智左近満一とともに楠木正成に属し、その八臣の一人である。 正成湊川で戦死後はその子正行に従い四條畷に出陣して討死し、そのとき北朝方により神宮寺城も落ちた。 塚はもと古墳で明治末年に所有者により発掘され破壊されたという。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1980年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【405件中 121~125を表示しています。全81ページ】 前ページへ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次ページへ