【405件中 186~190を表示しています。全81ページ】 前ページへ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 次ページへ

![]()

きゅうほうじじないまち

久宝寺寺内町

久宝寺は、戦国時代に寺内町として建設された、450年以上の歴史を持つまちです。蓮如上人は、文明2年(1470年)の河内布教の際、「帰する者市の如し」といわれるほど帰衣する人が多かったので、この地に西証寺を建立しました。西証寺は後に顕証寺と寺号を改め、天文10年(1541年)頃にこの御坊を中心として久宝寺寺内町が誕生しました。ここには多くの真宗門徒が集まって自治を行い、また商工業者も集まって経済的に繁栄していました。久宝寺寺内町には江戸時代の絵画が残っており、昔のまちの構成を知ることができます。寺内町は環濠と土居で囲まれ、まちへの出入りは6か所の木戸口から行われており、内部は東西に7本、南北に6本の道路が碁盤目状に走っていました。このような町割りは現在でもほぼ当時のまま残っており、貴重な歴史的遺産として注目されています。また江戸時代から現代に至るまでのさまざまな様式の町家がみられ、この中に社寺や土蔵、あるいは道標、地蔵堂、水路などが通りのアクセントとなってつくられる久宝寺の町並みは、450年以上の歴史を今に伝える生きた歴史の教科書といえます。 【出典:『久宝寺寺内町ご案内 まちつややか 説明板』 (八尾市)】

![]()

たかやすやまさんちょうふきんのこふん

高安山山頂付近の古墳

①高安山(488m)山頂近くの気象レーダーがある尾根に古墳時代終末期に造られた3基の古墳がある。このうち真ん中の1号墳は前から開口していて、武器庫の古墳として有名であった。昭和56年3月、大阪府教育委員会は高安城範囲確認調査の一環として、1号墳及びその東にあった2号墳を発掘調査した。調査の結果、1号墳(武器庫)は無袖式の横穴式石室で、奥行約2.9m、幅は、約1mであった。2号墳は石室の全長約6m、幅60~80㎝の極めて長い無袖式の横穴式石室で、2体埋葬していたと考えられる。出土した須恵器の形から両古墳ともほぼ同じ時期で、7世紀の第三4半期(650~675年頃)に築かれたものと思われる。この点で高安城と時期を同じくする。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

②近鉄「高安山」駅前に「高安山の史跡案内」がある」

高安山史蹟案内碑:高安山から信貴山への山道は緑の中のハイキングコースとして人気がある。一方、ここは、史跡も多く、史跡を見ながらハイキングをしてほしいと願って、昭和60年6月、この史蹟案内図ができた。碑面は三部からなる。左から高安出城、高安城倉庫址礎石群、信貴山城である。この順に歩くと、ハイキングと歴史散歩を楽しみながら自然と信貴山朝護孫子寺へ行けることになる。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

![]()

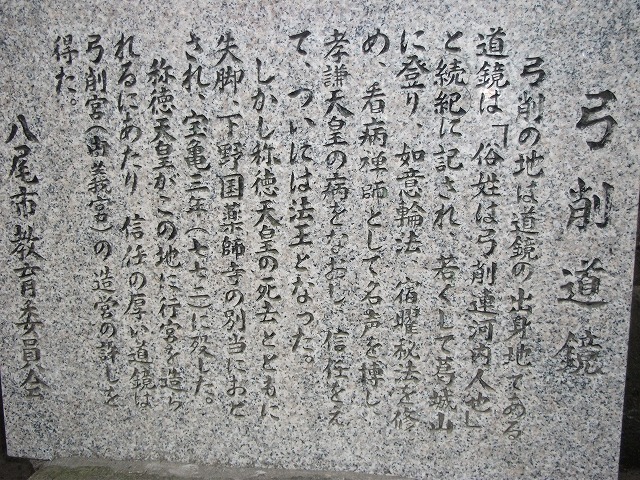

ゆげのどうきょう

弓削道鏡

弓削の地は道鏡の出身地である 道鏡は「俗姓は弓削連河内人也」と続紀に記され、若くして葛城山に登り、如意輪法、宿曜秘法を修め、看病禅師として名声を博し、孝謙天皇の病をなおし、信任をえて、ついには法王(皇)となった。 しかし称徳天皇の死去とともに失脚、下野国薬師寺の別当におとされ、宝亀三年(七七二)に歿した。称徳天皇がこの地に行宮を造られるにあたり、信任の厚い道鏡は弓削宮(由義宮)の造営の許しを得た。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

めなしじぞう

目ナシ地蔵

街道交点の東に恩智神社石鳥居があり、そのすぐ東に自然石のままの「目ナシ地蔵」がある。一説に恩智城の見付石といわれている。今はここに地蔵としてまつられている。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)を参考】

![]()

やまたけじぞうそん

山畑地蔵(宝積寺)

山畑地蔵尊由来

本地蔵尊は、安永年間(1780年頃)山畑百二十九番屋敷地蔵に出現される。村人は、不思議な出来ごとゆえ、この村に縁ある地蔵尊とあると、合議の上当所に安置し、延命地蔵尊とし家内安全、病気祈願ことに子供の守護尊としあがめる。そして村人は、健康で過ごす喜びにひたり常に花線香の煙の絶えることなく信仰を深め文政十年(1827年)弘法大師を合祀し仮堂を建立する。その後明治二十五年(1892年)七月地元の発起人により村人有志とともに本堂を建立し、地蔵講をつくり、盛大に祭事を行う。昭和に至って二月講中山畑区世話人が引継ぎその都度修理復元しながら祭事を続けたが昭和五十四年(1975年)五月本堂の老朽化がすすみ屋根の雨漏り著しく世話人三十六名合議の末、山畑区の皆様の協力のもとに、弘法大師を復元し本堂を新築することになり心からの奉賛を受ける。七月二十二日、堂の解体を行うと二百年来村人をご守護くださった延命地蔵尊は、風化作用のためお姿は変わりはて復元の余地なし、世話人三十六名により二代目延命地蔵尊を迎え八月四日上棟、八月二十三日、開眼披露を行う。ご命日八月二十三日は、石段から境内一帯は老若男女で溢れるばかり、また子供の誕生ごとに奉納される提燈の数は、三百振を越える賑やかさである。この祭事は、守護される子供たちや延命を祈願する成人により永遠に引き継がれる。 山畑延命地蔵尊 ごくらくの山畑地蔵大菩薩 助けたまえやこの世さきの世 弘法大師(空海) くうかいの心のうちに咲く花は みだよりほかに知る人はなし 昭和五十四年八月吉祥日 継承 如月会 平成十四年八月吉祥日【出典:『山畑地蔵尊の由来・説明板』(如月会、2002年)】

【405件中 186~190を表示しています。全81ページ】 前ページへ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 次ページへ