【405件中 371~375を表示しています。全81ページ】 前ページへ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 次ページへ

![]()

じゅうさんかいどう

十三街道

十三街道は大阪玉造から十三峠までの道で大阪から竜田、奈良へ通う道として、また、山腹にある水呑地蔵さんへの参詣道として多くの人達に利用された重要な街道であった。ここにある道標はもと桂解放会館の東側あったもので、もとの場所は会館前で道が二回曲っていたため、二本の道標で、道案内をしていたが、道路整備の際にここに移されてきたものである。この道標は建立者の父の五十回忌の供養に建てられたもので、供養塔と、記されたものとしては市内で唯一の貴重なものである。【出典『史跡の道・説明石板』八尾市・八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

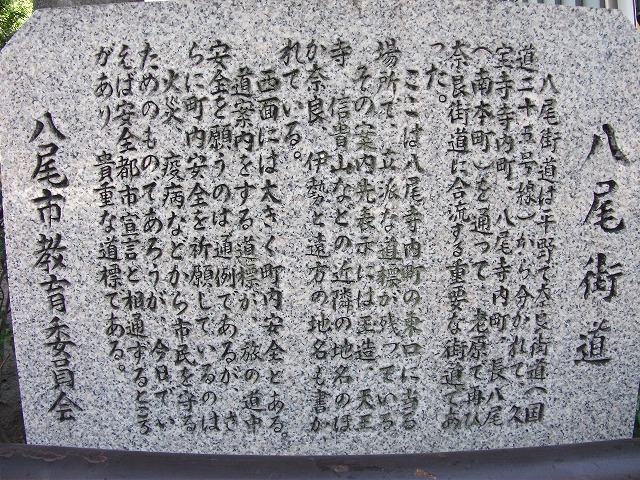

やおかいどう

八尾街道

八尾街道は平野で奈良街道(国道二十五号線)から分かれて、久宝寺寺内町、八尾寺内町、長八尾(南本町)を通って、老原で再び奈良街道に合流する重要な街道であった。ここは八尾寺内町の東口に当る場所で、立派な道標が残っている。その案内先表示には玉造、天王寺、信貴山などの近隣の地名のほか奈良、伊勢と遠方の地名も書かれている。西面には大きく町内安全とある。道案内をする道標が、旅の道中安全を願うのは通例であるが、さらに町内安全を祈願しているのは火災、疫病などから市民を守るためのものであろうが、今日でいえば安全都市宣言と相通ずるところがあり、貴重な道標である。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

けいしゅんごりんとう

慶春五輪塔

昭和二十七年六月 大阪-八尾線道路改修のさい、字樋上から出土したものである。この地は久宝寺寺内町の今口門のあったところである。材質は花崗岩で、五輪塔の高さ六五センチメートル 地輪正面には明応二年癸丑 慶春禅門 四月二十二日 と刻まれており、その年号から推して正覚寺合戦のさいの戦死者の墓ではなかろうか。大阪(坂)夏の陣のさい、激戦のあったところで、東軍は東口と、この今口両道から久宝寺へ攻め入った。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

こまばしじそう

許麻橋地蔵

許麻神社鳥居前の辻堂内にあるこの地蔵は、亡父の追善供養のために造顕されたもので、像の左右に次の銘文がある。爲景 慧 禅定門追善 天文廿一壬子四月 日孝子敬白 いまは安産地蔵といわれている。像は中央部で折損しているが、後世つぎ固められている。材質は花崗岩で、高さ六二センチメートルである。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

たかじぞう

多嘉地蔵

もとは廃西方寺の地蔵で、この地の東方、小宇京良塚を通る立石街道沿いにあったという。材質は花崗岩で、総高二、一四メートル、身丈一、六五メートルの厚肉彫の端正な立像である。左右に南無阿弥陀佛文明三年辛卯十 一月□日 八尾西方寺福舎院 住金剛佛子高範と陰刻されていて、市内有数の石仏である。高地蔵、タカ地蔵とも書く。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【405件中 371~375を表示しています。全81ページ】 前ページへ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 次ページへ