【405件中 381~385を表示しています。全81ページ】 前ページへ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 次ページへ

![]()

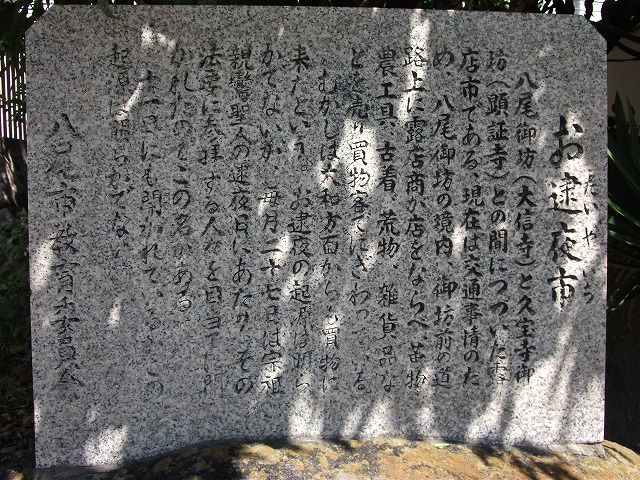

おたいやいち

お逮夜市

八尾御坊(大信寺)と久宝寺御坊(顕証寺)との間につづいた露店市である、現在は交通事情のため、八尾御坊の境内、御坊前の道路上に露店商が店をならべ、苗物、農工具、古着、荒物、雑貨品などを売り買物客でにぎわっている。 むかしは大和方面からも買物に来たという。 お逮夜の起源は明らかでないが、毎月二十七日は宗祖親鸞聖人の逮夜日にあたり、その法要に参拝する人々を目当てに開かれたのでこの名がある。 十一日にも開かれているがこの起源は明らかでない。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

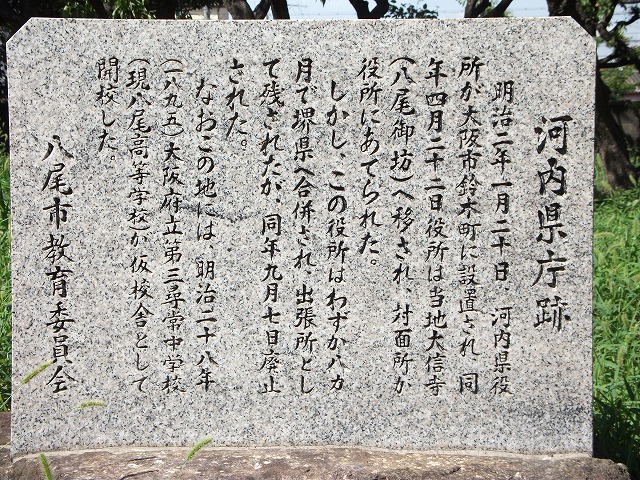

かわちけんちょうあと

河内県庁跡

明治二年一月二十日、河内県役所が大阪市鈴木町に設置され、同年四月二十二日役所は当地大信寺(八尾御坊)へ移され、対面所が役所にあてられた。 しかし、この役所はわずか八カ月で堺県へ合併され、出張所として残されたが、同年九月七日廃止された。 なおこの地には、明治二十八年(一八九五)大阪府立第三尋常中学校(現八尾高等学校)が仮校舎として開校した。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

だいしんじ(やおごぼう)

大信寺(八尾御坊)

真宗東本願寺の別院、慶長一一年(一六〇六)久宝寺村の森本七郎兵衛貞治ら一七人衆は、東西本願寺の分立にさいし、東本願寺教如上人に属したため、村を出て八尾庄四町四方の地を与えられて移住、 八尾御坊を建立、寺内町をつくり、八尾発展の基を開いた。 万治三年(一六六〇)現地に移建 天明八年(一七八八)京都の本山が焼けたときは、この本堂を移して仮御影堂に代え、一〇年後再びかえされ旧に復した。 昭和二八年三月三日突如本堂の棟がくずれ、その後いまのような全面改修となった。境内には河内県庁跡があり、お逮夜市でにぎあう。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

てんだいいん

天台院

紫雲山天台院といい、天台宗延暦寺末で、開基は南朝の勤王僧文観上人と伝えられる。 上人は南朝二代に仕え、正平一二年(一三五七)天野山金剛寺で八〇歳で入寂したという。 播磨国一乗寺で天台教学を修め、さらに真言律宗を北条寺で学び、壮年四天王寺に遊び、このとき河内に小庵を結んだと古記録にあるのがこの天台院であろう。 今東光和尚が特命住職となったのは昭和二六年、作家として、政治家として二四年間もこの地を愛し河内を舞台に数々の名作を生み、一躍世の脚光を浴びたが、昭和五二年没、墓は東京上野東叡山寛永寺にある。【出典『史跡の道・説明石板』八尾市・八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

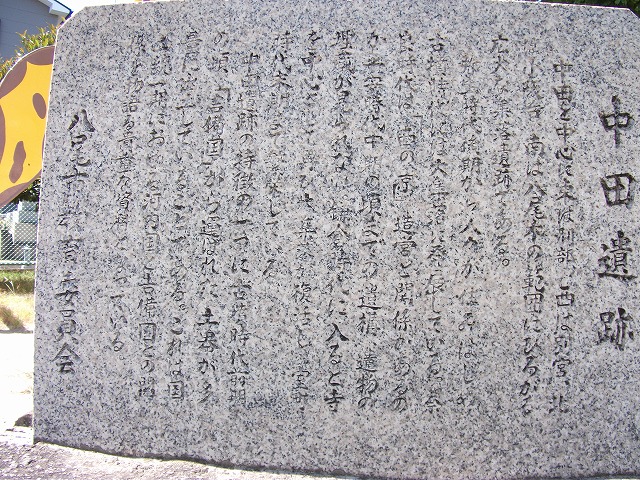

なかたいせき

中田遺跡

中田を中心に東は刑部、西は別宮、北は小阪合、南は八尾木の範囲にひろがる広大な集落遺跡である。 弥生時代後期から人々が住みはじめ、古墳時代には大集落に発展している。奈良時代は「西の京」造営と関係があるのか平安時代中期の頃までの遺構、遺物の埋蔵が見られない。鎌倉時代に入ると寺を中心として再び大集落が復活し、室町時代末期まで繁栄している。 中田遺跡の特徴の一つに古墳時代前期の頃「吉備国」から運ばれた土器が多量に出土していることである。これは国土統一期における河内国と吉備国との関係を物語る貴重な資料となっている。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【405件中 381~385を表示しています。全81ページ】 前ページへ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 次ページへ