【405件中 266~270を表示しています。全81ページ】 前ページへ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 次ページへ

![]()

きょうこうじ

教興寺

獅子吼山大慈三昧院教興寺は秦河勝の創建と伝えられ俗に薮寺ともいわれている。 真言律宗西大寺の末寺で境内南方の寺池は臨池式大伽藍の遺構といわれ、鎌倉時代西大寺叡尊によって復興され文永弘安の役には蒙古降伏の大祈祷が行われた。 また永禄五年(一五六二)河内国守護畠山高政と三好義興、松永久秀とのいわゆる教興寺合戦により全焼 江戸時代浄厳和尚によって再興されたが明治十八年の台風で本堂が倒れ旧客殿を仮本堂としている。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1980年)】

![]()

てんのうじやじぞうそん

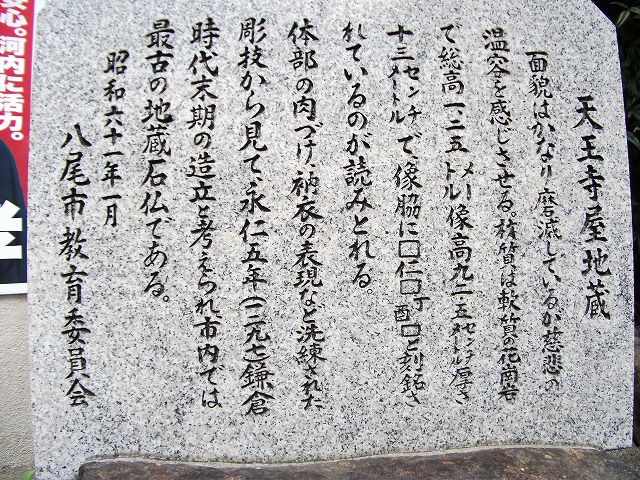

天王寺屋地蔵尊

面貌はかなり磨滅しているが慈悲の温容を感じさせる。材質は軟質の花崗岩で総高一.二五メートル像高九二.五センチメートル厚さ十三センチメートルで、像脇に□仁□丁酉□と刻銘されているのが読みとれる。体部の肉づけ、衲衣の表現など洗練された彫技から見て、永仁五年(一二九七)鎌倉時代末期の造立と考えられ、市内では最古の地蔵石仏である。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾市教育委員会、1986年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

こんぴらとうろう

金毘羅灯籠

常夜灯として夜道の安全を守り、人々に親しまれてきた灯籠です。かつては、植松村の東口にあったものといわれ、のちに奈良街道沿いの仲之町(現在の植松6丁目)にあったものを移設しました。灯籠の一番上の笠の部分は櫓形をしており、灯りをともす火袋の台になる中台には「金毘羅大権現」、柱の部分の竿には「常夜灯」、「寛政十一年己未歳十月吉日」、「発起人 絹屋佐兵衛」の文字があります。この灯籠が、寛政11年(1799)に、金刀比羅宮(香川県仲多度郡琴平町)に参拝した記念に建てられたことがわかりなす。江戸時代は、自由に旅に出ることができませんでしたが、寺社の参拝なら許され、金毘羅参りや伊勢神宮へのおかげ参りが盛んに行われました。江戸時代の人々の信仰を考える上でも、貴重な文化財です。出典:【『ステンレス製説明板』(旧植田家庭・灯籠横)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

みやこづか

都塚(都塚・弁財天塚・大塚・祗園塚)

都塚:河内志に「荒墳五有都塚村有祗園塚、弁財天塚等号」などとある。都留美島神社の地を都塚、西方田圃中の塚を弁財天塚、北方村の入り口を大塚、融心寺内の塚を祇園塚と呼んでいる。古く10塚あったので、なまって都塚となったともいう。古瓦片が多い。神社は式内社で、もと南方にあったのを、ここに移したものと伝える。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

![]()

みおやじんじゃあと・おかげとうろう

御祖神社跡・おかげ灯籠

式内社御祖神社が明治41年2月まで鎮座していたが、同年2月10日郷社玉祖神社に合祀され、現地には昭和13年5月に建立された「式内御祖神社跡」という碑がのこされた。地元では山王の森と呼ばれている。これは江戸時代、大窪村の氏神を山王大権現社といったことによる。小字は比恵森という。おかげ灯籠は花崗岩の小型のタカ灯籠で、台座に“おかげ”と大きく陰刻されている。竿は角柱で、表面に“常夜燈”とあって、側面に“天保二辛卯三月建立”とある。天保2年村人たちの伊勢神宮へのおかげ参りの記念に建立されたもので、市内では唯一の記念物である。おかげ参りは、江戸時代の末に盛行し、殊にこの天保2年(1831)はその当たり年であった。庶民の間に流行し、“一生に一度はお伊勢参りを”ということが習慣となった。老若男女、貴賤貧富となく何十人と群集して参宮し、途中の参加者も加わって、時には何百人の群集となった。またこれらに伴ってぬけ参りも盛んに行われ、これらの人々に道筋の各家では色々の施し物をした。大窪の村人たちが、天保2年3月おかげ参りに参加して、その記念としてこの石灯籠を献じたものである。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

【405件中 266~270を表示しています。全81ページ】 前ページへ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 次ページへ