【405件中 366~370を表示しています。全81ページ】 前ページへ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 次ページへ

![]()

つぶくみじんじゃ

都夫久美神社

延喜式神名帳では小社に列せられており、古代の大豪族物部(もののべ)氏の祖神宇摩志摩治命(うましまじのみこと)を祭神とする。ツブクミという社名は、物部氏の一族積組連(つぶくみのむらじ)に由来する。(新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)による)近世頃には香森大明神と呼ばれ社地を中の森と言っていた。この神社の西方には弥生時代の集落址である水越遺跡が広がっており、その関連がうかがえる【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会、甲斐房之助 書、1992年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

りゅうげじあと

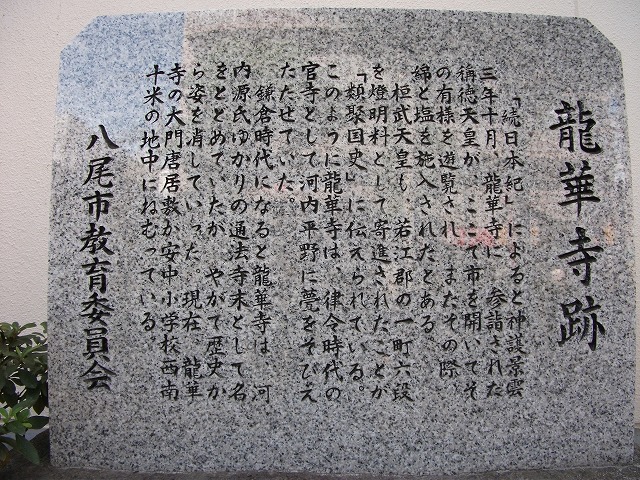

龍華寺跡

「続日本紀」によると神護景雲三年十月、龍華寺に 参詣された稱徳天皇が、ここで市を開いてその有様を遊覧され、またその際、綿と塩を施入されたとある。桓武天皇も、若江郡の一町六段を燈明料として寄進されたことが「類聚国史」に伝えられている。このように龍華寺は、律令時代の官寺として河内平野に甍をそびえたたせていた。鎌倉時代になると龍華寺は、河内源氏ゆかりの通法寺末として名をとどめていたが、やがて歴史から姿を消していった。現在、龍華寺の大門唐居敷が安中小学校西南十米の地中にねむっている。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会、甲斐房之助 書】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

しゃかでらやま

釈迦寺山

ここは釈迦寺と称する寺址で最近までは高さ一メートル周囲六メートル四方の土壇に現存する石碑と五輪塔が祀られてあった。亀井の古刹真観寺文書によれば畠山昭高の創建とあるが、文永五年(一二六八)八月大和西大寺の叡尊上人が同寺の末寺であった千光寺の釈迦堂にて十重禁戒を講じ、六百五十人に菩薩戒を授けたことからその遺址とも考えられる。附近から鎌倉・室町時代の古瓦片が出土する。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会、1987年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

しぶかわはいじあと

渋川廃寺址

渋川天神社は素盞嗚命、菅原道真を祀る古社である。神社の南西の地は、白鳳時代に渋川寺のあったところで、昭和十年ごろ国鉄の竜華操車場を開設工事のとき、多数の単弁八葉や忍冬唐草紋の瓦及び塔心礎が出土した。また一説にはこの附近は物部守屋の別業の地でそこに渋川寺があったともいわれている。仏教崇拝抗争や古代の仏教を再検討すべき課題を提起している寺址である。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会、1987年)】(石板の裏面が見えず、出典者等確認出来ず)

![]()

とうごういせき

東郷遺跡

東郷遺跡は古大和川が形成した河内平野沖積地の中央部に位置し 弥生時代から平安時代にかけて繁栄した集落遺跡である。 この遺跡では駅前開発に伴う発掘調査により竪穴式住居跡・掘立柱建物跡をはじめ 井戸・溝・祭祀跡などの遺溝が検出され、この遺跡が周辺集落の中心に位置していたことが察せられる。 また古墳時代の遺物の中には古代吉備国や山陰地方などの遠隔地より運ばれてきた土器があり、古大和川を利用して交易が盛んに行われていたことがわかる。【出典『史跡の道・説明石板』八尾市・八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【405件中 366~370を表示しています。全81ページ】 前ページへ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 次ページへ