【405件中 376~380を表示しています。全81ページ】 前ページへ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 次ページへ

![]()

あぶらかけじぞう

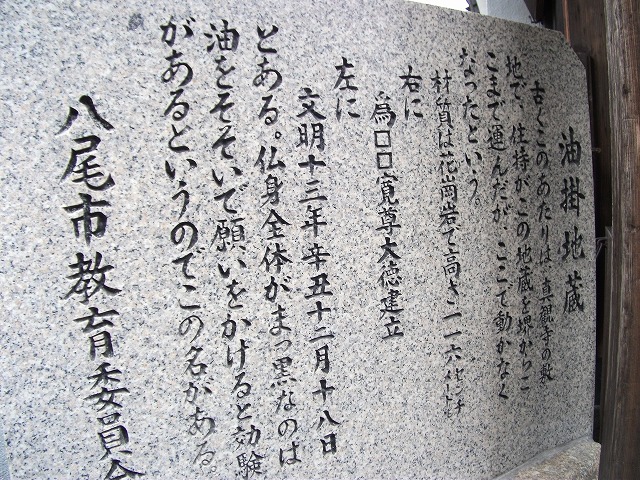

油掛地蔵

古くこのあたりは、真観寺の敷地で、住持がこの地蔵を堺からここまで運んだが、ここで動かなくなったという。材質は花崗岩で高さ一一六センチメートル 右に爲□□寛尊大徳建立 左に文明十三年辛丑十二月十八日とある。仏身全体がまっ黒なのは油をそそいで願いをかけると効験があるというのでこの名がある。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

だいもんじぞう

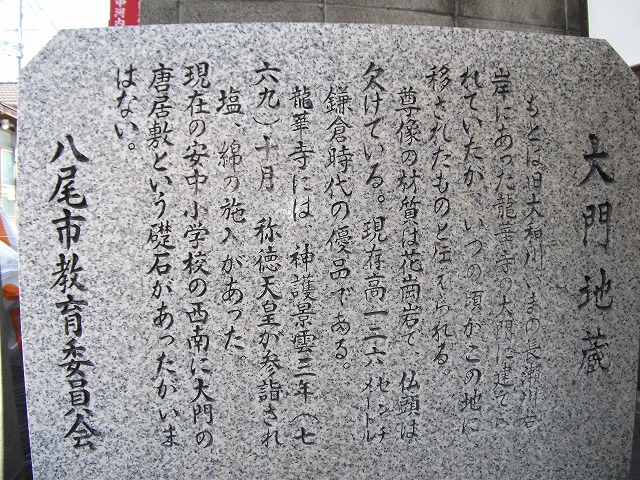

大門地蔵

もとは旧大和川いまの長瀬川右岸にあった龍華寺の大門に建てられていたが、いつの頃かこの地に移されたものと伝えられる。尊像の材質は花崗岩で、仏頭は欠けている。現存高一二六センチメートル鎌倉時代の優品である。龍華寺には、神護景雲三年(七六九)十月称徳天皇が参詣され塩、綿の施入があった。現在の安中小学校の西南に大門の唐居敷という礎石があったがいまはない。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

いいだただひこきゅうせいちあと

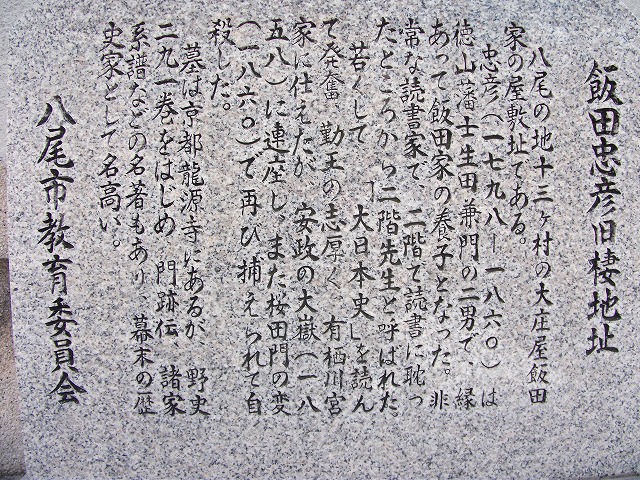

飯田忠彦旧棲地址

八尾の地十三ケ村の大庄屋飯田家の屋敷址である。忠彦(一七九八-一八六〇)は徳山藩士生田兼門の二男で、縁あって飯田家の養子となった。非常な読書家で、二階で読書に耽ったところから二階先生と呼ばれた。若くして、「大日本史」を読んで発奮、勤王の志厚く、有栖川宮家に仕えたが、安政の大嶽(一八五八)に連座し、また桜田門の変(一八六〇)で再び捕えられて自殺した。墓は京都龍源寺にあるが、野史二九一巻をはじめ、門跡伝、諸家系譜などの名著もあり、幕末の歴史家として名高い。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

もののべのもりやふん

物部守屋墳

守屋大連を葬ったところと伝えられ「河内名所図会」には、塚状の丘の上に一本松のある姿が記されている。明治のはじめ、堺県知事小河一敏が、ここに守屋顕彰の碑と石灯籠を建てた。昭和十二年守屋の千三百五十年祭には日本書記の一節を刻し、裏面に追悼文をきざんだ碑を建て、右側に石灯籠を献じた。墳の前は、旧奈良街道ですなわち国道二十五号線がある。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

![]()

みのあがたぬしじんじゃ

御野県主神社

三野県主一族の祖神、角凝魂命・天湯川田奈命を祀る延喜式内社である。三野郷と呼ばれてきたこの地一帯は、古代天皇家の直轄地といわれる三野県のおかれていた土地である。三野県主氏はこの県の管掌氏族で、河内国はもちろん朝廷においても有力な氏族の一つであった。中世この地は玉櫛庄となり、正和三年(一三一四)に七条院領美濃勅旨田、また永禄八年(一五六五)には美濃勅旨本役六百文が八尾常光寺に寄進された記録がある。【出典『史跡の道・説明石板』八尾市・八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【405件中 376~380を表示しています。全81ページ】 前ページへ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 次ページへ