【209件中 121~125を表示しています。全42ページ】 前ページへ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次ページへ

たかやすやまさんちょうふきんのこふん

高安山山頂付近の古墳

①高安山(488m)山頂近くの気象レーダーがある尾根に古墳時代終末期に造られた3基の古墳がある。このうち真ん中の1号墳は前から開口していて、武器庫の古墳として有名であった。昭和56年3月、大阪府教育委員会は高安城範囲確認調査の一環として、1号墳及びその東にあった2号墳を発掘調査した。調査の結果、1号墳(武器庫)は無袖式の横穴式石室で、奥行約2.9m、幅は、約1mであった。2号墳は石室の全長約6m、幅60~80㎝の極めて長い無袖式の横穴式石室で、2体埋葬していたと考えられる。出土した須恵器の形から両古墳ともほぼ同じ時期で、7世紀の第三4半期(650~675年頃)に築かれたものと思われる。この点で高安城と時期を同じくする。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

②近鉄「高安山」駅前に「高安山の史跡案内」がある」

高安山史蹟案内碑:高安山から信貴山への山道は緑の中のハイキングコースとして人気がある。一方、ここは、史跡も多く、史跡を見ながらハイキングをしてほしいと願って、昭和60年6月、この史蹟案内図ができた。碑面は三部からなる。左から高安出城、高安城倉庫址礎石群、信貴山城である。この順に歩くと、ハイキングと歴史散歩を楽しみながら自然と信貴山朝護孫子寺へ行けることになる。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

たこちいせき

竹渕遺跡

八尾市域の西方、中央環状線(近畿自動車道)の西、大阪市域と接する竹渕地区にある遺跡である。この地域は「和名抄」にみえる渋川郡「竹渕郷」にあたり、古い地名であることがわかる。それゆえ、大阪市域にも遺跡範囲が広がることが予想される。本遺跡は一九八二年(昭和五七)、市立竹渕小学校の校舎増築に伴う調査で、古墳後期の、一辺約五メートルの方形の竪穴住居跡一棟と、焼土壙・土壙・柱根が残存する柱穴・弓状に曲がる溝が検出され、土師器(壺・羽釜)、須恵器(壺、杯身・蓋、器台)などの遺物も出土した。また近世の井戸なども検出されている。遺跡の範囲の確認や各時期の遺構・遺物が埋没しているとおもわれ、今後の調査が望まれる。【出典:『八尾市史(前近代)本文編』(八尾市史編集委員会、八尾市役所 昭和六十三年十月二十七日発行)】より抜粋 校区の北側には国道25号が東西に走り、東側には主要幹線道路の大阪中央環状線とその上を近畿自動車道が南北に走っています。一級河川平野川が東西に流れ、校区の周りを囲まれるように大阪市と接している比較的東西に長い地域です。校区内には公共交通機関はなく、最も近い駅としてはJR加美駅(JR関西本線)、JR新加美駅(JRおおさか東線)、出戸駅(地下鉄谷町線)がありますがいずれも市域外です。【出典:『竹渕小学校区地域レポート』(平成21年6月 コミュニティ推進スタッフ2009年)より抜粋】

たこちじんじゃ

竹渕神社

①天照皇大神宮を祭る。昔は水田の中、周囲を濠で囲まれた神社であったが、住宅地が接近してきたため、昭和44年、周濠(宮池)の一部を埋め立てて神域を広くし、まわりの住宅地との間に緑地帯をつくった。この宮池には龍神が住むと言い伝えられている。神社の森にある楠の大木が市の保全樹木に指定されている。竹渕の名は、神武天皇が長髄彦に襲われたとき、この地にあった大竹藪の渕にかくれ難をのがれたといういい伝えによる。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光著・八尾市市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会1998年)より抜粋】

②竹渕西2丁目の南端には、馬洗池跡の碑がある。大坂の役の時、関東方の兵が馬を洗い水を飲ませた池があったと伝える。また、昔の亀井村と竹渕村の境界の川に架かっていた永代橋が今、中央環状線亀井交差点の西の公園にある。文化3年の築造。出典:『八尾の史跡』(棚橋利光著・八尾市市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会1998年)より抜粋】

たつえじぞう

立江地蔵(通称子宝地蔵)と常夜灯

祭気祀組織 地蔵講十軒四国立江寺から明治の終わり頃もらってきた。【出典:『八尾の地蔵さん』(八尾市立歴史民俗資料館友の会石造物部会 平成13年)より抜粋】

たていしごえ・おとごえどうひょう

立石越・おと越道標

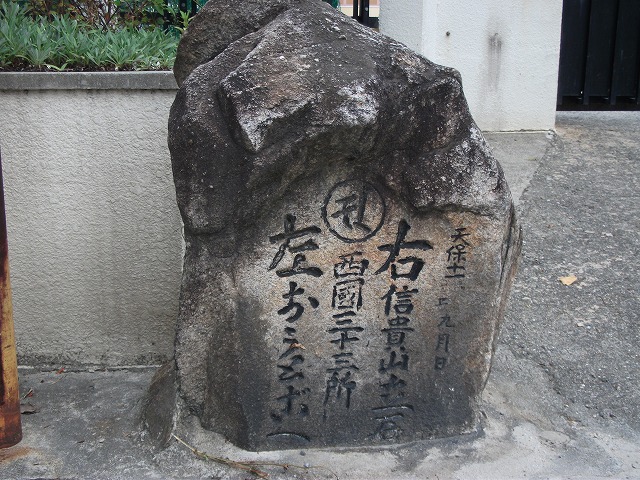

八尾・山本からきた道は、中高安小学校のところで、二本の山越え道となる。服部川の上を越えるのが立石越道、大窪の上を越えるのがおと越道である。小学校正門前の道標は、天保11年9月に服部川村の観音講同行の人々が、西国三十三カ所参りを祈願して建てたもので、「右、信貴山立石」、「左、おうとごえ」となっている。おと越はおうと越ともいわれている。おと、おうと、おうとうを地名とすると、平群郡信貴畑の大戸山が関係しよう。おと越道標は、この近くではここから北東に道をとり、新道から大窪へ入るところに1本、大窪から神立へ行く道からおと越道への岐れ道に一本がある。初めが文化3年のもの、次が「左、おうとごえ」、次が天保15年3月のもので、「右、おうとごえ道、ほうりゅうじ」、「左、八尾平野道」とある。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

【209件中 121~125を表示しています。全42ページ】 前ページへ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次ページへ