【209件中 156~160を表示しています。全42ページ】 前ページへ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次ページへ

ひらのがわすじのいせき

平野川筋の遺跡

「平野川近辺の遺跡」について:古代人にとって水は重要なものであったので、多くの集落が川沿いに形成された。平野川沿いにも縄文時代晩期(約2500年前)の生活痕跡が確認される。弥生時代(2300年前)になると亀井と田井中に人々が集住し、数条の溝で囲まれた環濠集落が出現するようになる。古墳時代初頭(約1850年前)になると中田を中心とする集落が誕生するが、これは大和へ通じる古大和川の水運を利用する港としての性格をもっていたとする説もある。この頃平野川沿いでは木の本に集落が形成され、中期(1600~1500年前)には出土遺物から渡来人との関係が指摘されている。また、亀井、東弓削や中田では地中に埋没した古墳がみつかっており、かつて八尾にも多くの古墳があったことがうかがわれる。奈良時代(約1250年前)には称徳(しょうとく)天皇と弓削道鏡(ゆげのどうきょう)が河内を訪れ、平城京に対する西の京として都市計画がなされたが、それは中田から東弓削周辺であったと考えられる。鎌倉時代以降、人々は村を作り耕作地を広げていくが、老原や太子堂でそうした遺構が良好に残っている。それは、近年まで残っていた農村の原風景といえるものであった。【出典:『ステンレス製説明石柱』】

ふくえいばし

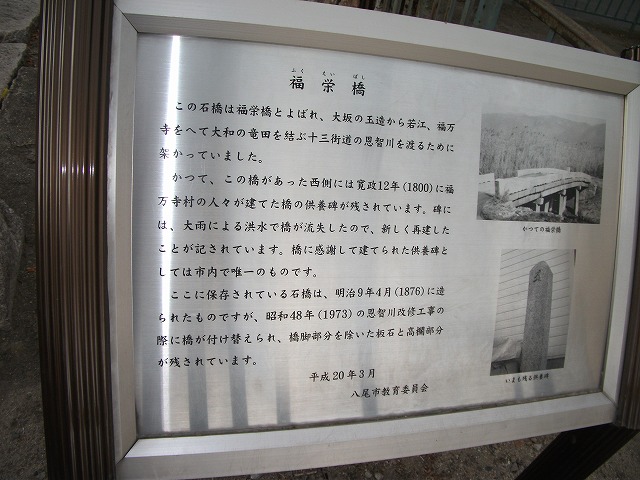

福栄橋

この石橋は福栄橋とよばれ、大坂の玉造から若江、福万寺をへて大和の竜田を結ぶ十三街道の恩智川を渡るために架かっていました。かって、この橋があった西側には寛政12年(1800)に福万寺の人々が建てた橋の供養碑が残されています。 碑には、大雨による洪水で橋が流失したので、新しく再建したことが記されています。 橋に感謝して建てられた供養碑としては市内で唯一のものです。 ここに保存されている石橋は、明治9年4月(1876)に造られたものですが、昭和48年(1973)の恩智川改修工事の際に橋が付け替えられ、橋脚部分を除いた板石と高欄部分が残されています。 【出典:『ステンレス製説明板』(八尾市教育委員会 2008年)】

*説明には一部現状と異なる場合がありま

ふたまた

二俣

この地は旧大和川が、いまの玉串川と長瀬川に分水するところである。宝永元年(一七〇四)十月今米村(旧河内市、現東大阪市)の中甚兵衛らによって四十数年にわたる請願が遂に幕府を動かし、いまの大和川へ川筋が付替えられた。その後、この地一帯の旧河川敷は東弓削、弓削の人々によって開墾されて、「二俣新田」と名付けられ地名となった。【出典:『史跡の道・説明石板』八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

ふるぐちじぞうそん

古口地蔵尊

寺内町北西の出入り口にある。地蔵堂は宝形造りの立派なものである。歯痛に霊験あると云う。像は高さ30cm、幅25cmの舟形光背に像高25cmの坐像である。【出典:八尾市史紀要第10号『八尾の石仏』(谷野浩著・八尾市教育委員会文化財室1987年)より抜粋】

ほうぞうじ

法蔵寺

大覚山と号し、曹洞宗に属す。 本尊は聖観世音菩薩である。寛延元年(一七四八)、土佐の長曽我部の子孫である好山和尚きたりてこの寺を建立した。本堂前の大覚山の扁額はその筆である。又、本堂には、沈氏の流れをくむ狩野得水による雄渾な龍の絵が天井に広がっている。 境内地には、神霊泉が湧き、八尾の豪商石田利清(環山楼主)をはじめその一族の墓碑がある。付近には古墳多く、山門前を東方に上ると、好山和尚の墓と言われる清涼塔がある この墓碑の下には両袖式横穴石室をもつ全長十四メートルもある後期の古墳がある。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 156~160を表示しています。全42ページ】 前ページへ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次ページへ