【209件中 181~185を表示しています。全42ページ】 前ページへ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次ページへ

やおかいどう

八尾街道

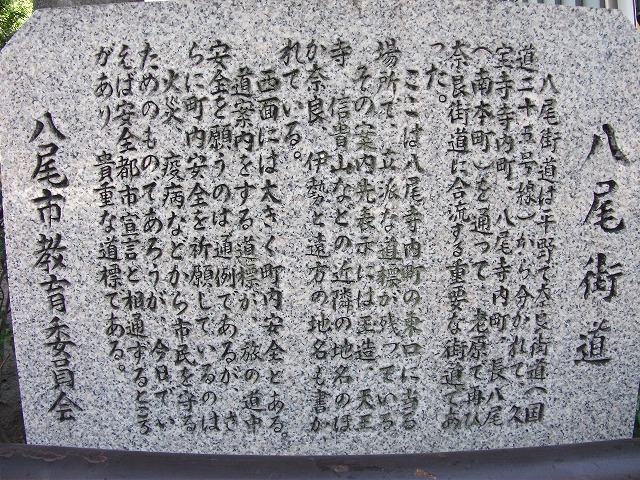

八尾街道は平野で奈良街道(国道二十五号線)から分かれて、久宝寺寺内町、八尾寺内町、長八尾(南本町)を通って、老原で再び奈良街道に合流する重要な街道であった。ここは八尾寺内町の東口に当る場所で、立派な道標が残っている。その案内先表示には玉造、天王寺、信貴山などの近隣の地名のほか奈良、伊勢と遠方の地名も書かれている。西面には大きく町内安全とある。道案内をする道標が、旅の道中安全を願うのは通例であるが、さらに町内安全を祈願しているのは火災、疫病などから市民を守るためのものであろうが、今日でいえば安全都市宣言と相通ずるところがあり、貴重な道標である。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

やおかいどう・おんぢかいどう

八尾街道・恩智街道

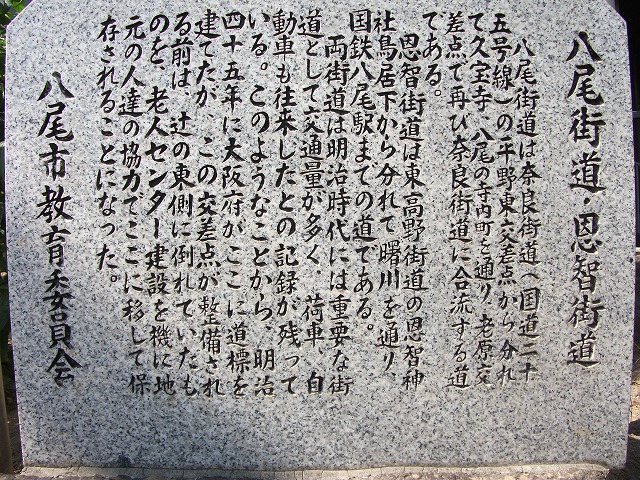

八尾街道は奈良街道(国道二十五号線)の平野東交差点から分れて久宝寺、八尾の寺内町を通り、老原交差点で再び奈良街道に合流する道である。恩智街道は東高野街道の恩智神社鳥居下から分かれて曙川を通り、国鉄八尾駅までの道である。両街道は明治時代には重要な街道として交通量が多く、荷車、自動車も往来したとの記録が残っている。このようなことから、明治四十五年に大阪府がここに道標を建てたが、この交差点が整備される前は、辻の東側に倒れていたものを、老人センター建設を機に地元の人達の協力でここに移して保存されることになった。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

やおこうこうのきつねやま

八尾高校の狐山

旧大和川の堤防の一部がつぶされずに残ったものといわれる。堤防上の狐をまつる小さなほこらの土地が最後まで残ったものであろう。戦前の旧制八尾中学校、戦後の大阪府立八尾高等学校の校庭の隅にあって、多くの生徒たちの姿を見守ってきた。旧八尾中、八尾高校100周年にあたって校舎の建て替えで、現在は校舎の中庭にとりこまれることになった。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室・八尾市郷土文化研究会、1998年)】

やおじんじゃ

八尾神社

祭神は宇麻志麻治命で延喜式内社である。この地を本拠とした物部氏の一族、栗栖連がその祖神を祀ったものであろう。古くから西郷・木戸両村の氏神で明治四十一年(一九〇八)に八尾神社と改めた。八尾は、古くは矢尾・矢生・箭尾とも書かれ、物部氏の一族で矢作りに従事した「矢作部」がいたといわれ、また尾先が八枚に分かれた鶯の名所であったことから地名となったとも伝えられる。社殿の横には「矢尾城址」碑がある。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

やおてんまんぐう

八尾天満宮

八尾寺内町の鎮守で、「八尾の天神さん」といわれる。祭神は天穂日命と菅原道真で、慶長年間に片桐且元が創建したといわれている。 中門は寺内町の木戸門を移建したものと伝えられ、また境内には寺内町開発者森本行誓の六代の孫房吉寄進の灯篭がある。近年は恵比須神をまつり、一月八日は例年「八日戎」としてにぎあう。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 181~185を表示しています。全42ページ】 前ページへ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次ページへ