【209件中 186~190を表示しています。全42ページ】 前ページへ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次ページへ

やおはまときゅうほうじふなつきば

八尾浜と久宝寺船着場

長瀬川はもと大和川の本流で古くはおよそ二〇〇メートルの川幅があり、人と物資の運搬で川舟が往復した。 宝永一年(一七〇四)大和川の付け替え後は井路川となり、八尾と久宝寺の人々の共同出資で剣先船が人や米、木材などを京橋まで運び、年貢米の運送や、大阪、淀などへの往復でにぎわった。 こちらの八尾側の方を八尾浜むこうの久宝寺側を船着場とよび、ともに祭礼のときのお旅所であった。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協

議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

やおみなみいせき

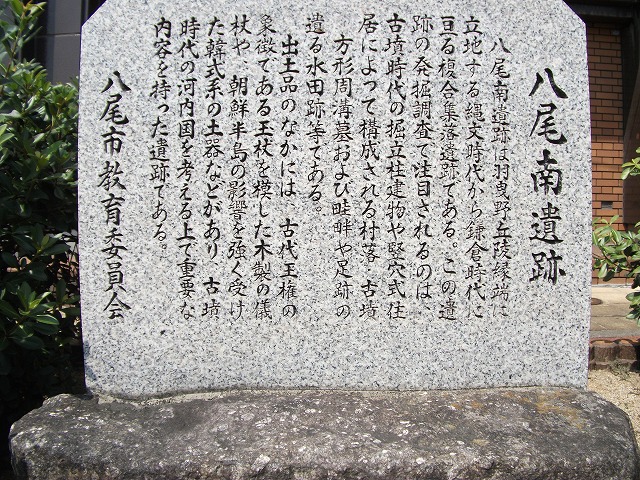

八尾南遺跡

八尾南遺跡は羽曳野丘陵縁端に立地する縄文時代から鎌倉時代に亘る複合集落遺跡である。この遺跡の発掘調査で注目されるのは、古墳時代の掘立柱建物や竪穴式住居によって構成される村落・古墳 方形周溝墓および畦畔や足跡の遺る水田跡等である。出土品のなかには、古代王権の象徴である玉杖を模した木製の儀杖や、朝鮮半島の影響を強く受けた韓式系の土器などがあり、古墳時代の河内国を考える上で重要な内容を持った遺跡である。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

やくおうぜんじ

薬王禅寺

このお堂には、中央に薬師如来、右に不動明王、左に弘法大師坐像、賓頭盧(びんずる)さんがおまつりしてあります。今を去る三百有余年昔、郡川山麓のこの地に高雄山薬王寺に奉安されていた薬師如来、並びに不動明王は霊験顕著なること古老の言い伝えがあり、遠近の男女の信仰すこぶる盛んでありました。しかし悲しいかな明治維新直後、無住となり、寺は荒れ、混乱の中、土地も人手に渡り、やがて廃寺となってしまいました。それ以来、本尊薬師如来、不動明王の尊像は、止むおえず一時、常楽寺境内に於いて仮奉安されましたが、わずかに雨露をしのぐ実状でありました。時移り昭和十五年、はからずも当時郡川に住んでおられた植田安太郎氏がある夜、不思議にも薬師如来の霊夢をこうむり、御子息の正治氏(現在、静岡県沼津市在住)と共に薬王寺の復興に専心されました。また時同じくして、当時この土地の所有者であった大阪市の田中新右衛門氏も薬師如来の霊夢をこうむり、篤信により、土地の一部を堂宇建設敷地として寄附を申し出られ、村民有志相謀り再建の念願を達成しようとしました。しかし時があたかも戦雲急をつげ為に涙を呑んでお堂の建設を見送らざるを得ぬ状態になりました。戦後十年、時世も落ち着き、平和の日を取り戻すと、薬王寺復興の時機も愈愈熟そうとし、檀信徒の長年の思いが念願成就されたものであります。薬王寺薬師如来、不動明王を帰依し以て薬師如来の身心安楽と併せて不動明王の阿字の本体に浴し、現在に至っております。【出典:『木製説明板』(常楽寺住職)】

やくしせきぶつ

薬師石仏

もとは熊野神社の境内にあった石仏で凝灰岩の石棺材を利用した石棺仏である。総高一.一五メートル下幅〇.六〇メートルの舟形をつくり蓮華座をもつ半肉彫りで、右手をあげて施無畏印、左手胸前にて薬壺を捧げる如来像である。像の周囲にある十五の梵字は薬師曼荼羅をあらわし、作風から見て室町時代の造立である。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾市教育委員会、1985年)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

やすなかしんでんかいしょあときゅううえだけじゅうたく

安中新田会所跡旧植田家住宅

旧植田家住宅は江戸時代の大和川付け替えにより造られた安中新田の会所跡を継承した歴史的に貴重な建物です。

建物と安中新田会所跡を一般公開し、併設した展示室では旧植田家所蔵の古文書や絵画、民具なども展示しています。

【209件中 186~190を表示しています。全42ページ】 前ページへ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次ページへ