【209件中 151~155を表示しています。全42ページ】 前ページへ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次ページへ

いこまじゅうさんとうげのじゅうさんづか

生駒十三峠の十三塚

①奈良県の竜田(たつた)に向かう十三街道の道筋にある峠を十三峠といいます。

十三峠の北側上に「王塚」と称される直径6mの塚を中央に、その両側に6個の小さな塚が並んでいて、合計13個の塚が良好に残っています。

十三塚は、供養塚あるいは、経塚(きょうづか)ではないかといわれ、十三仏信仰に関係しているとの話もありますが、よくわかりません。

王塚の前に立てられた石碑には、「十三塚 嘉永三年(かえいさんねん・1850年)庚戊(かのえいぬ)四月吉日 施主(せしゅ)大坂 播磨太七(はりまたしち) 淀屋定助(よどやさだすけ)」の銘文があり、幕末には「十三塚」と呼ばれていたことがわかります。

[重要有形眠即文化財:昭和61年3月31日指定]

②生駒十三峠の十三塚:大和国と河内国の国境、奈良県生駒郡平群町と大阪府八尾市神立にまたがって所在する。河内より大和竜田・法隆寺へ抜ける十三街道のすぐ北側に南北に十三の塚が並んでいる。すでに江戸中期に広く知られた代表的な十三塚で、庶民信仰の様相を示すものとして重要であり、完存する十三塚として昭和六一年三月三一日重文指定を受けた。塚列は計画的に築かれており、標高四三八mの最高所親塚を築き、南北九〇mの範囲に六基ずつの小塚を配している。【出典:『木製説明板』(平群町教育委員会)】

③峠の北側上に、王塚と称される大きな塚を中央に、その両側に六箇宛の小さな塚が並んでいて、十三塚といわれている。この王塚の前に石碑が立っているが、碑は「十三塚 嘉永三年庚戌四月吉日 施主大阪 播磨太七淀屋定助」の銘文がある。十三塚は神をまつる壇であるとも、また古墳であるともいわれている。古くここに石灯籠の王塚と記した竿石が、神立の玉祖神社の社家の庭に残っていたが、今は「八尾市立歴史民俗資料館」に保管されている。十三塚は、全国に330ヵ所程あったといわれるが、現存しているのは17カ所余りで、中でもこの神立の十三塚は大変良く残っていて、昭和61年2月21日付で兵庫県氷上郡山南町にある「金屋十三塚」とともに国の重要有形民俗文化財として答申された。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

まんがんじぼちいたひ

万願寺墓地板碑

墓石群中,総高80cmの舟形光背の中に宝篋印塔形を薄肉彫している。塔身部の月輪の中に阿弥陀の梵字「キリーク」を彫っている。基礎部に銘文があり、天正元年(1573)9月8日の造立であることがわかる。【出典;八尾の史跡(棚橋利光著・八尾市市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会・1998年)

きょうこうじ

教興寺

獅子吼山大慈三昧院教興寺は秦河勝の創建と伝えられ俗に薮寺ともいわれている。 真言律宗西大寺の末寺で境内南方の寺池は臨池式大伽藍の遺構といわれ、鎌倉時代西大寺叡尊によって復興され文永弘安の役には蒙古降伏の大祈祷が行われた。 また永禄五年(一五六二)河内国守護畠山高政と三好義興、松永久秀とのいわゆる教興寺合戦により全焼 江戸時代浄厳和尚によって再興されたが明治十八年の台風で本堂が倒れ旧客殿を仮本堂としている。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1980年)】

てんのうじやじぞうそん

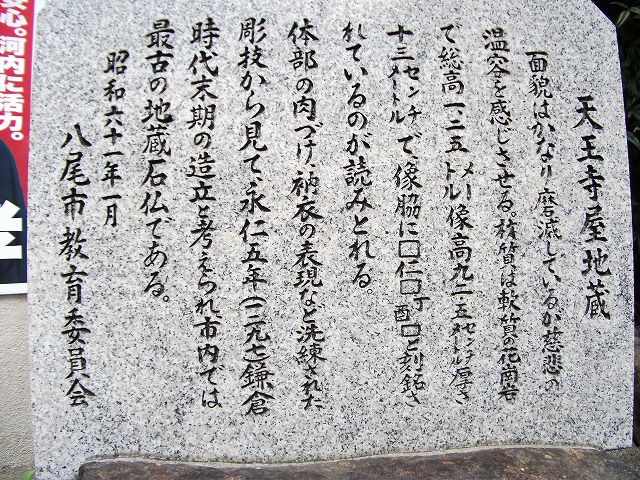

天王寺屋地蔵尊

面貌はかなり磨滅しているが慈悲の温容を感じさせる。材質は軟質の花崗岩で総高一.二五メートル像高九二.五センチメートル厚さ十三センチメートルで、像脇に□仁□丁酉□と刻銘されているのが読みとれる。体部の肉づけ、衲衣の表現など洗練された彫技から見て、永仁五年(一二九七)鎌倉時代末期の造立と考えられ、市内では最古の地蔵石仏である。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾市教育委員会、1986年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

こんぴらとうろう

金毘羅灯籠

常夜灯として夜道の安全を守り、人々に親しまれてきた灯籠です。かつては、植松村の東口にあったものといわれ、のちに奈良街道沿いの仲之町(現在の植松6丁目)にあったものを移設しました。灯籠の一番上の笠の部分は櫓形をしており、灯りをともす火袋の台になる中台には「金毘羅大権現」、柱の部分の竿には「常夜灯」、「寛政十一年己未歳十月吉日」、「発起人 絹屋佐兵衛」の文字があります。この灯籠が、寛政11年(1799)に、金刀比羅宮(香川県仲多度郡琴平町)に参拝した記念に建てられたことがわかりなす。江戸時代は、自由に旅に出ることができませんでしたが、寺社の参拝なら許され、金毘羅参りや伊勢神宮へのおかげ参りが盛んに行われました。江戸時代の人々の信仰を考える上でも、貴重な文化財です。出典:【『ステンレス製説明板』(旧植田家庭・灯籠横)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 151~155を表示しています。全42ページ】 前ページへ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次ページへ