【209件中 131~135を表示しています。全42ページ】 前ページへ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 次ページへ

つるみしまじんじゃ

都留美島神社

①里中の開けた土地に鎮座する小社。この地はかつての由義宮の中心部に近く、また弓削氏の本拠地でもあつた。社名の都留美島の意味がよくわからないが、あるいは、この付近の三角州の微高地を呼んだ名前であろうか。現在の集落の西側、神社からは少し北西の方向に、神社の旧位置があつたとされている【出典:『延喜式神社の調査→都留美島神社』を参考】

②都塚:河内志に「荒墳五有都塚村有紙園塚、弁財天塚等号」などとある。都留美島神社の地を都塚、西方田圃中の塚を弁財天塚、北方村の入り口を大塚、融心寺内の塚を祇園塚と呼んでいる。古く10塚あったので、なまって都塚となったともいう。古瓦片が多い。神社は式内社で、もと南方にあったのを、ここに移したものと伝える。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

てんだいいん

天台院

紫雲山天台院といい、天台宗延暦寺末で、開基は南朝の勤王僧文観上人と伝えられる。 上人は南朝二代に仕え、正平一二年(一三五七)天野山金剛寺で八〇歳で入寂したという。 播磨国一乗寺で天台教学を修め、さらに真言律宗を北条寺で学び、壮年四天王寺に遊び、このとき河内に小庵を結んだと古記録にあるのがこの天台院であろう。 今東光和尚が特命住職となったのは昭和二六年、作家として、政治家として二四年間もこの地を愛し河内を舞台に数々の名作を生み、一躍世の脚光を浴びたが、昭和五二年没、墓は東京上野東叡山寛永寺にある。【出典『史跡の道・説明石板』八尾市・八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

てんのうしゃ

天王社

創祀 世紀三二三年(皇紀九八三年)仁徳帝の御代鎮座 一、祭神 本殿は須佐男命 (別名)牛頭天王 金比羅社(右)大國主命 事代主命 稲荷社(左)櫛名多比賣命 右は河内風土記に據る【出典:『木製説明板』(郡川地區会、1982年)】

てんのうじやじぞうそん

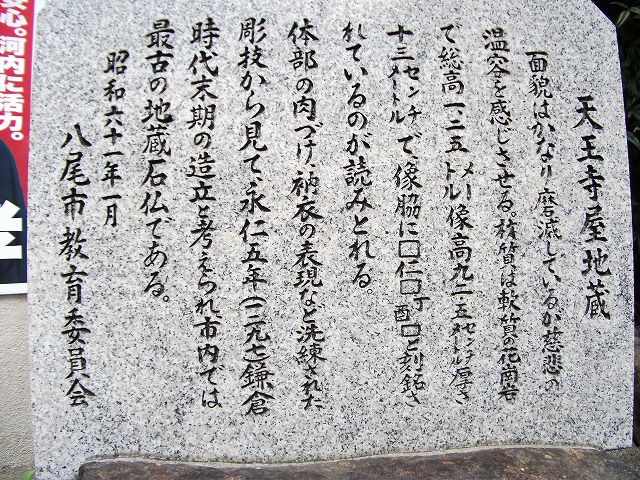

天王寺屋地蔵尊

面貌はかなり磨滅しているが慈悲の温容を感じさせる。材質は軟質の花崗岩で総高一.二五メートル像高九二.五センチメートル厚さ十三センチメートルで、像脇に□仁□丁酉□と刻銘されているのが読みとれる。体部の肉づけ、衲衣の表現など洗練された彫技から見て、永仁五年(一二九七)鎌倉時代末期の造立と考えられ、市内では最古の地蔵石仏である。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾市教育委員会、1986年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

てんのうのもり

天王の森

天王の森:恩智神社の旧社地でお祭りの時のお旅所となる。天王の森というが、現在はほとんどが広場となっている。広場中央には境外末社の八坂社(祇園社)の小さな祠がある。祇園社の神は明治以前は牛頭天王と言った。天王の森の名は、この牛頭天王に由来すると思われる。神社では、織田信長の時に牛頭天王を祀ったとするが、「恩智社代々言伝書」などからみると、中世の神仏混淆の時代に恩智の一の宮の祭神として牛頭天王を祀った時期があったものと思われる。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

【209件中 131~135を表示しています。全42ページ】 前ページへ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 次ページへ