【209件中 146~150を表示しています。全42ページ】 前ページへ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次ページへ

にしごおりはいじあと

西郡廃寺址

境内の手水鉢は西郡寺の塔刹柱礎石である。この地は綿織連の居住地で、その寺院の地といわれ、八間堂の字名がある。塔心礎は、高さ六〇センチ、縦一二〇センチ、横一六〇センチの自然石の中央に直径六七センチ、深さ三七センチの柱穴があり、その中央に直径二一センチ、深さ一八センチの舎利孔がある。白鳳時代に属し、昭和四九年大阪府から考古資料として指定された。 またこの境内から鎌倉時代の石灯籠の台座も出土した。【出典『史跡の道・説明石板』(八尾市・八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

にしのやまこふん

西ノ山古墳

古墳時代前期の南面する前方後円墳である。もと楽音寺の村落がこの地の東の山麓にあった当時に古墳のある丘が「西ノ山」と呼ばれていたところから、そのまま古墳名として残っている。明治十四年(一八八一)開墾中に後円部から石棺が発見され、その中から人骨、勾玉、刀剣などが出土した。いま前方部は耕されて植木畑となっている。南の谷をへだてて、同じく前期の前方後円墳の花岡山古墳があった。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

にしむらいちろうえもんしょうとくひ

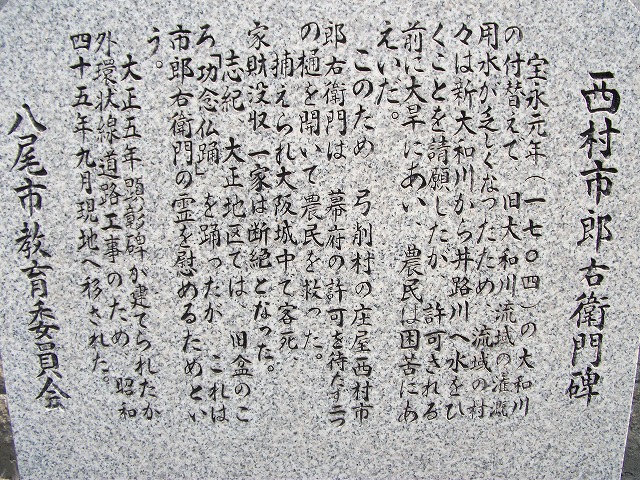

西村市郎右衛門頌徳碑

宝永元年(一七〇四)の大和川の付替えで、旧大和川流域の灌漑用水が乏しくなったため、流域の村々は新大和川から井路川へ水をひくことを請願しましたが、許可される前に大旱にあい、農民は困苦にあえいだ。このため弓削村の庄屋西村市郎右衛門は、幕府の許可を待たずに二つの樋を開いて農民を救った。捕えられ大阪城中で客死、家財没収一家は断絶となった。志紀、大正地区では、旧盆のころ「功念仏踊」を踊ったが、これは市郎右衛門の霊を慰めるためという。大正五年顕彰碑が建てられたが、外環状線道路工事のため、昭和四十五年九月現地へ移された。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

ねんぶつじ

念佛寺

当寺は龍興山金剛乘院念佛寺と云い、融通念仏宗に属します。暦応四年、(一三四一)辛己八月、盤龍上人によって創建されました。 本堂は落慶に融通念仏宗の中興上人法明和尚の霊跡があり、宗門きっての古刹です。もと、この寺院は聖徳太子の建立した久宝寺の末院で、念佛勧進聖堂場として栄えていたのをのち、聖僧の盤龍が今の地域に定めて本堂を建てたと伝えられています。聖徳太子作と伝わる十一面観音菩薩・不動尊もお祀りしています。また、河内西国霊場第二番札所でもあります。

(年中行事)

二月三日、節分会護摩法要(星祭り)

三月四日 十一尊天得如来 御回在

八月十七日 お盆施餓鬼法要

【出典:『念佛寺 説明板』】

ばいがんじ

梅岩寺

寿福山梅岩寺は黄檗宗万福寺末で、聖観音を本尊とする。もとは教興寺の塔頭であったといわれ同寺の古瓦が庫裡後方の畑地から出土した。山門の寿福山の額は隠元禅師の筆である。 本堂北方の國見台からは摂津河内の平野が一望にみられ、また境内には横穴式古墳があり春は桜の名所として名高い。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1980年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 146~150を表示しています。全42ページ】 前ページへ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次ページへ