【209件中 196~200を表示しています。全42ページ】 前ページへ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次ページへ

ゆぎじんじゃ

由義神社

由義神社由来

由義神社は 由義宮(西の京)に、神護景雲(じんごけいうん)三年(七六九)稱徳(しょうとく)天皇たびたびこの地に行幸され、その宮域は若江、大縣、高安三郡にまたがる広域の中心由緒深い宮跡に、広大な氏地と氏子により崇敬(すうけい)の精神をもって造営され、その規模、格式共に近隣に比をみない堀を巡らし、森をようした荘厳(そうごん)な式内河内五社の一社である立派な旧社であったが、中世たび重なる兵火により焼失し、住民も亦(また)諸方に分かれたが、江戸時代、貞享(じょうきょう)三年(一六八七)氏地に天然水害多く、氏子は霊験(れいけん)あらたかな祭神素盞鳴命(すさのおのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀(まつ)り、神社を再建して由義神社と稱す。三〇〇坪余の境内に本殿幣殿(へいでん)拜殿絵馬所(えましょ)を存し 末社(まつしゃ)に皇大神社を祀(まつ)り氏地は八尾木中田にして、夏祭は七月二十日 秋祭は十月二十日である。神社は以来文化三年(一八〇七年)明治八年、明治三十九年、大正十三年と改修された。このたび多額の浄財寄進(じょうざいきしん)により、老朽(ろうきゅう)著しい本殿、幣殿、拜殿、絵馬所、鳥居、御手洗所(みたらいしょ)、狛犬(こまいぬ)その他附帯改修工事を完了し、末ながく氏地氏子の家運隆昌、五穀豊穣、災害防除(かうんりゅうしょう、ごこくほうじょう、さいがいぼうじょ)を祈願する産土神(うぶすながみ)であり、氏神である由緒を茲に記(しる)す。 【出典:『由義神社由来石板』(由義神社改修委員会、1983年)】

ゆげじんじゃ(ひがしゆげ)

弓削神社(東弓削)

弓削氏の祖神である天日鷲翔矢命と物部氏の祖神の彌加布都神、

比古佐自布都神の二座をまつる延喜式内社で、河内国でも枚岡、恩智社に次ぐ三指に数えられた大社であった。弓削氏は河内国若江郡弓削郷を本貫とする豪族で、弓矢などの武器の製作にたずさわる弓削部を率いた伴造であった。この一族から物部守屋や孝謙女帝に仕え、その信任を得た弓削道鏡を輩出した。「続日本紀」の伝える女帝ゆかりの西の京址や弓削寺址も附近にあり、歴史的に由緒深い地域である。なお本社殿は、もと東方三百メートルの小字・古宮にあったといわれている。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

ゆげじんじゃ(ゆげ)

弓削神社(弓削)

式内社で、祭神は物部氏の祖神である饒速日命、宇麻志麻治命をまつり、物部氏に属した弓削一族の本拠であった。 孝謙天皇の信頼を得た弓削道鏡は、この地の出身で、由義宮に天皇の行幸を仰ぎ、同宮を「西京」とした。さらに道鏡は弓削一族の栄進をはかったが、天皇の没後は失脚し下野国薬師寺別当として放遂された。 古く、この境内には長寿を保つと伝える「延命水」という井戸がある。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

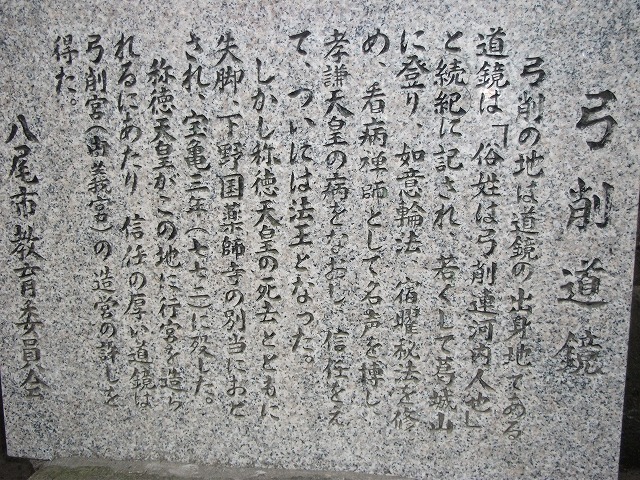

ゆげのどうきょう

弓削道鏡

弓削の地は道鏡の出身地である 道鏡は「俗姓は弓削連河内人也」と続紀に記され、若くして葛城山に登り、如意輪法、宿曜秘法を修め、看病禅師として名声を博し、孝謙天皇の病をなおし、信任をえて、ついには法王(皇)となった。 しかし称徳天皇の死去とともに失脚、下野国薬師寺の別当におとされ、宝亀三年(七七二)に歿した。称徳天皇がこの地に行宮を造られるにあたり、信任の厚い道鏡は弓削宮(由義宮)の造営の許しを得た。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

ゆみしろづか

弓代塚

龍華中学校の南方にある。高さおよそ50㎝、周り4m四方の塚状の盛り土の上に、迹見赤檮発箭地(とみのいちいはっせんち)史蹟 弓代の碑が建てられてある。迹見赤檮が物部守屋を射たときに用いた弓を、記念として埋めた所と伝える。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光著・八尾市市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会1998年)より抜粋】

【209件中 196~200を表示しています。全42ページ】 前ページへ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次ページへ