【209件中 141~145を表示しています。全42ページ】 前ページへ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 次ページへ

ぎょうざんしょうにんはか

楽山上人墓

楽山(ぎょうざん)上人は、江戸時代後期、木戸村(八尾市東本町)・清慶寺(融通念仏宗大念仏寺末)の住持であった人で、「八尾のお上人」とか「生き地蔵様」と呼ばれ、世人の尊崇を集めました。上人は、文化7年(1810年)、堺に生まれ、8歳で出家。20歳で清慶寺に来住し、荒れ果てた寺の復興に努めるかたわら、大和稗田(大和郡山市)の学僧・詮海上人に師事し、厳しい念仏求法の道に専心します。天保10年(1839年)、有名な楽山の大勧進が始まり、その念仏加持の力で幾多の霊験が示されると、清慶寺は念仏を授かろうとする人々で、門前市を成すほどであったということです。当時、寺内村(八尾市本町)に住んでいた『野史』の著者として名高い飯田忠彦も、上人に厚く帰依していたといわれています。弘化3年(1846年)、上人は請われて新清和門院(光格天皇皇后)の病を加持祈祷して治し、その折り賜わった品々は、今も清慶寺に寺宝として残されています。ところが、同じ年の11月、かねてより病弱であった上人は、37歳の若さで世を去ります。市役所南方の淨源寺墓地にある巨大な石地蔵は、楽山上人の墓であるといわれており、150余年を経た今も、多くの人々の信仰を集めています。【出典:『八尾市立図書館H.P 楽山上人』】

かんざんろう

環山楼

環山楼は江戸の中期、当時八尾の豪商であった石田利清の設けた郷塾である。創建の年次は詳かでないが、命名は享保十二年(一七二七年)京都堀川の儒者伊藤東涯がこの地に招かれ講義のあと一泊、このとき学舎から高安、二上、金剛の山なみを一望し、その景観をめで環山楼と名づけたという。 学舎の創建当時は八代将軍吉宗の実学の奨励と文教刷新の時代であり、各地に郷学、私学の創設がつづき、この学舎も河内の中心地八尾にあった唯一の郷塾であり、後年東涯がこの思い出をまとめて記した「環山楼記」とともに、その扁額も保存されている。石田利清は字は善右衛門、賢明にして弁舌をよくし、その識才は郷土一円に名高く私淑する者多く、この学舎によって近郷の人々の教化を行った功績は特記すべきである。この学舎は創建当初八尾税務署裏西側付近、通称産屋といわれた地にあったが、昭和期に入って付近の公共工事施行のため三たびの移築で現八尾小学校敷地内に移されたが、さらに昭和五十六年に至り同校内に設置されるプ―ル建設工事のため四たび移築か廃棄かの岐路に立ち至ったが、市内の民間企業や篤志家から文化財愛護の精神に立っての浄財が寄せられ整備の上後世に永く保存することになり現在地に移された。 【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会・星電器株式会社・八光信用金庫・八尾菊花ライオンズクラブ・濱田又三郎 1982年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

[八尾市指定文化財:平成11年3月10日指定]

やすなかしんでんぶんけんえず

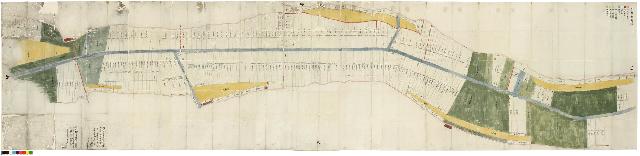

安中新田分間絵図

『安中新田分間絵図』は、安中新田の支配人であった植田家に伝わった史料です。新田全体の正確な測量を基に作られた縮尺地図で、初期の安中新田の実態を知る格好の歴史資料です。

現在の縮尺に直すと約300分の1という極めて細密で、巨大な絵図です。長瀬川の流域に沿って南北の帯状に広がる約2km弱の範囲、現在の久宝寺1丁目、高町、栄町2丁目、安中町2・3・4・5・9丁目、植松町1・2・3・4丁目、相生町1・4丁目、南本町9丁目が相当するものと考えられます。 耕地を一区画ごとに詳細に記述し、耕地幅が明記されています。その他、道、墓、地蔵、長瀬川や水路、架かる橋などの情報が加えられています。

絵図は、正徳元年(1711)2月に、安中新田の支配人であった庄屋兵左衛門と肝入長兵衛が、新田経営のために作成し、翌年に柏原村の忠右衛門と清兵衛が絵図を改めています。

[八尾市指定文化財:平成21年3月23日指定]

ほうでんじんじゃ

寶殿神社

当社は、室町時代河内守護職であった畠山氏の小山砦から鬼門の位置にあったので、その守護神として創建されたと伝えられ、沼の産土神である。本殿は一間社流造で覆屋内に鎮座し江戸時代初期のもので、市内に残存する古い建築様式の一つであり同時代のものと考えられる珍らしい木造狛犬二対も保存されている。またこの付近は宝永年間の大和川付替え工事のときその川筋に当っていたが村民が一致協力して村と神社を護った。それ故に現在もこの付近は千両まがりと呼ばれている。【『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾市教育委員会、1986年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

とうさつちゅうそせき(にしごおりはいじ)

塔刹柱礎石(西郡廃寺)

西郡天神社境内にあり、本来は神社より北方の字「八間堂」で見つかったといわれており、塔の中心となった礎石(そせき)です。

この辺りを居住地とした錦織連(にしごおりのむらじ)に関係する寺院があったと考えられます。

高さ60㎝、縦120㎝、横160㎝の自然石の中央に、直径67㎝、深さ37㎝の柱穴があり、その中央に直径21㎝、深さ18㎝の舎利孔(しゃりこう)があいています。

[大阪府指定文化財:昭和49年3月29日指定]

【209件中 141~145を表示しています。全42ページ】 前ページへ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 次ページへ