【209件中 156~160を表示しています。全42ページ】 前ページへ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次ページへ

みやこづか

都塚(都塚・弁財天塚・大塚・祗園塚)

都塚:河内志に「荒墳五有都塚村有祗園塚、弁財天塚等号」などとある。都留美島神社の地を都塚、西方田圃中の塚を弁財天塚、北方村の入り口を大塚、融心寺内の塚を祇園塚と呼んでいる。古く10塚あったので、なまって都塚となったともいう。古瓦片が多い。神社は式内社で、もと南方にあったのを、ここに移したものと伝える。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

みおやじんじゃあと・おかげとうろう

御祖神社跡・おかげ灯籠

式内社御祖神社が明治41年2月まで鎮座していたが、同年2月10日郷社玉祖神社に合祀され、現地には昭和13年5月に建立された「式内御祖神社跡」という碑がのこされた。地元では山王の森と呼ばれている。これは江戸時代、大窪村の氏神を山王大権現社といったことによる。小字は比恵森という。おかげ灯籠は花崗岩の小型のタカ灯籠で、台座に“おかげ”と大きく陰刻されている。竿は角柱で、表面に“常夜燈”とあって、側面に“天保二辛卯三月建立”とある。天保2年村人たちの伊勢神宮へのおかげ参りの記念に建立されたもので、市内では唯一の記念物である。おかげ参りは、江戸時代の末に盛行し、殊にこの天保2年(1831)はその当たり年であった。庶民の間に流行し、“一生に一度はお伊勢参りを”ということが習慣となった。老若男女、貴賤貧富となく何十人と群集して参宮し、途中の参加者も加わって、時には何百人の群集となった。またこれらに伴ってぬけ参りも盛んに行われ、これらの人々に道筋の各家では色々の施し物をした。大窪の村人たちが、天保2年3月おかげ参りに参加して、その記念としてこの石灯籠を献じたものである。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光・八尾市市長公室 市政情報課・八尾市郷土文化研究会、1999年)】

たこちいせき

竹渕遺跡

八尾市域の西方、中央環状線(近畿自動車道)の西、大阪市域と接する竹渕地区にある遺跡である。この地域は「和名抄」にみえる渋川郡「竹渕郷」にあたり、古い地名であることがわかる。それゆえ、大阪市域にも遺跡範囲が広がることが予想される。本遺跡は一九八二年(昭和五七)、市立竹渕小学校の校舎増築に伴う調査で、古墳後期の、一辺約五メートルの方形の竪穴住居跡一棟と、焼土壙・土壙・柱根が残存する柱穴・弓状に曲がる溝が検出され、土師器(壺・羽釜)、須恵器(壺、杯身・蓋、器台)などの遺物も出土した。また近世の井戸なども検出されている。遺跡の範囲の確認や各時期の遺構・遺物が埋没しているとおもわれ、今後の調査が望まれる。【出典:『八尾市史(前近代)本文編』(八尾市史編集委員会、八尾市役所 昭和六十三年十月二十七日発行)】より抜粋 校区の北側には国道25号が東西に走り、東側には主要幹線道路の大阪中央環状線とその上を近畿自動車道が南北に走っています。一級河川平野川が東西に流れ、校区の周りを囲まれるように大阪市と接している比較的東西に長い地域です。校区内には公共交通機関はなく、最も近い駅としてはJR加美駅(JR関西本線)、JR新加美駅(JRおおさか東線)、出戸駅(地下鉄谷町線)がありますがいずれも市域外です。【出典:『竹渕小学校区地域レポート』(平成21年6月 コミュニティ推進スタッフ2009年)より抜粋】

じょうとう(はんわ)かもつせんあと

城東(阪和)貨物線跡

城東貨物線は吹田市の吹田操作場から南下し放出(はなてん)に至る北線が昭和四年(一九二九)三月に、また放出―加美―竜華(りゅうげ)(現在のJR大和路線久宝寺付近)間の南線が昭和六年八月に、それぞれ貨物専用線として敷設された。その後、昭和十三年十月に竜華操作場が創設され、関西線、臨港線、和歌山線、城東貨物線からの貨物は、すべてここで仕分けされることとなった。一方、現在の八尾空港の前身にあたる大正飛行場が第二次大戦中に軍用飛行場となり、航空廠(こうくうしょう)が設置されたのにともない、竜華から加美・長吉を経て同廠に連絡する軍用鉄道線が敷設され、軍用機材を同飛行場へ輸送する役割を担った。沿線のお年寄りによると、田んぼの中に一直線に線路が光っていた。戦争が激しくなってくると、夜中に有蓋・無蓋の貨物列車が絶えず行き来するようになり、兵器や人を運搬していると思ったが、軍の機密を話すと拘束されるので、誰も知らないふりをしていたという。【出典:『平野区誌』(平野区誌編集委員会、平野区誌刊行委員会 平成十七年五月二十一日発行)】より抜粋 JR阪和貨物線廃線跡地を活用したまちづくり校区内の3箇所で市道と交差しているJR阪和貨物線(関西線八尾~杉本町)の鉄道事業が、平成21年3月末をもって廃止されました。総延長11.3kmのうち、八尾市域分としては約500mの区間となります。【出典:『竹渕小学校区地域レポート』(平成21年6月 コミュニティ推進スタッフ2009年)】より抜粋

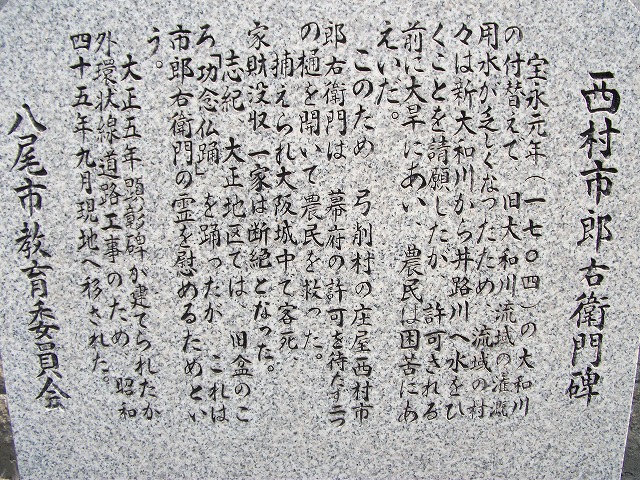

にしむらいちろうえもんしょうとくひ

西村市郎右衛門頌徳碑

宝永元年(一七〇四)の大和川の付替えで、旧大和川流域の灌漑用水が乏しくなったため、流域の村々は新大和川から井路川へ水をひくことを請願しましたが、許可される前に大旱にあい、農民は困苦にあえいだ。このため弓削村の庄屋西村市郎右衛門は、幕府の許可を待たずに二つの樋を開いて農民を救った。捕えられ大阪城中で客死、家財没収一家は断絶となった。志紀、大正地区では、旧盆のころ「功念仏踊」を踊ったが、これは市郎右衛門の霊を慰めるためという。大正五年顕彰碑が建てられたが、外環状線道路工事のため、昭和四十五年九月現地へ移された。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 156~160を表示しています。全42ページ】 前ページへ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次ページへ