【209件中 141~145を表示しています。全42ページ】 前ページへ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 次ページへ

ともばやしみつひらのひ

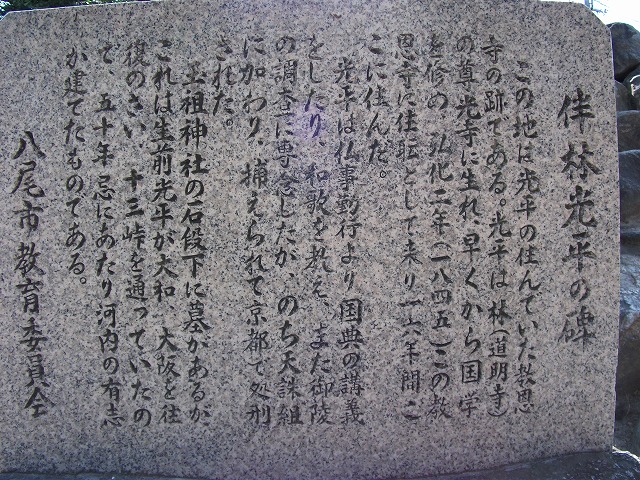

伴林光平の碑

この地は光平の住んでいた教恩寺の跡である。光平は林(道明寺)の尊光寺に生まれ、早くから国学を修め、弘化二年(一八四五)この教恩寺に住?として来り一六年間ここに住んだ。 光平は仏事勤行より国典の講義をしたり、和歌を教え、また御陵の調査に専念したが、のち天誅組に加わり、捕えられて京都で処刑された。玉祖神社の石段下に墓があるが、これは生前光平が大和、大阪を往復のさい、十三峠を通っていたので、五十年忌にあたり河内の有志が建てたものである。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

なかたいせき

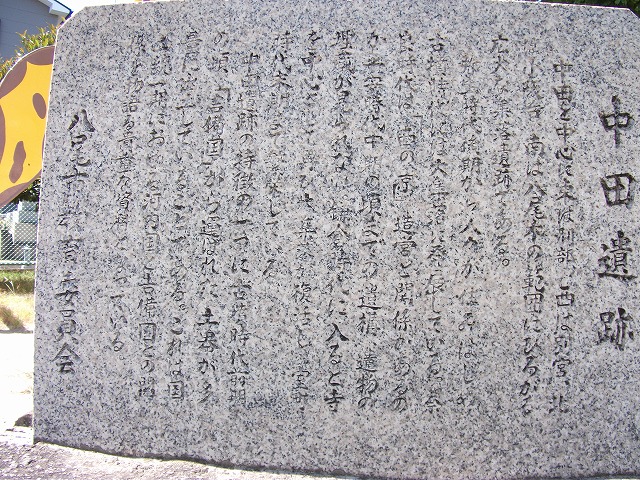

中田遺跡

中田を中心に東は刑部、西は別宮、北は小阪合、南は八尾木の範囲にひろがる広大な集落遺跡である。 弥生時代後期から人々が住みはじめ、古墳時代には大集落に発展している。奈良時代は「西の京」造営と関係があるのか平安時代中期の頃までの遺構、遺物の埋蔵が見られない。鎌倉時代に入ると寺を中心として再び大集落が復活し、室町時代末期まで繁栄している。 中田遺跡の特徴の一つに古墳時代前期の頃「吉備国」から運ばれた土器が多量に出土していることである。これは国土統一期における河内国と吉備国との関係を物語る貴重な資料となっている。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

ながらじんじゃ

式内社 長柄神社

旧信貴道に面した長柄神社は、旧庄内村と東郷村の境にあり、祭神は事代主命(ことしろぬしのみこと)で、別に八言(やえ)事代主神とも言われ、大国主命の子とされている。古くから、小守勝手宮(こもりかってのみや)と呼ばれ、神の託宣(お告げ)をする神社と言われていた。延喜式の制に列し、祈年祭に鍬一口を加えられた由緒ある神社である。明治四十年十月九日、矢作(やはぎ)神社に合祀され、社域には、今も古木が残っている。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、松岡裕子 書、1994年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

にしぐちじぞうそん

西口地蔵尊

平野口地蔵尊とも云う。平野口は顕証寺の門前から北西にある辻で、旧八尾街道にある。寛政年間(1790年代)お逮夜市の日に南町焼けといわれる大火がおこり地蔵堂が焼失したので、現在地に移された。ここは火災のときの火元であったと云われる場所である。花崗岩製。像高30cmの地蔵立像であるが、要望は磨滅し、不鮮明である。【出典:八尾市史紀要第10号『八尾の石仏』(谷野浩著・八尾市教育委員会文化財室1987年)より抜粋】

にしぐちどうひょう

西口道標

平野から八尾へ通じる古い八尾街道は、一度久宝寺の町中を通って、八尾へ抜けています。西口から入ると道はすぐ家に突き当たりますが、それを北に折れてすぐ一つ目の通りを東へ行きます。この通りを表町通りといいます。西口から表町通りへの折れ口のところに文政8年11月建立の道標があります。「左、平野、大阪道」、「右、八尾地蔵、信貴山」とあります。【出典:『八尾の史跡』(棚橋利光著・八尾市市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会1998年)より抜粋】

【209件中 141~145を表示しています。全42ページ】 前ページへ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 次ページへ