【209件中 166~170を表示しています。全42ページ】 前ページへ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 次ページへ

さどうきつねやま(さどうしょうがつかあと)

佐堂狐山(佐堂生が塚跡)

杵築神社の後方東側にあった小さな塚状の土地をいった。俗称を狐山、正式には佐堂生が塚という。宮寺の土壇の跡と考えられる。開発に伴い現在はその跡地に「佐堂生が塚跡」の石碑が立つ。もとここに,元亀元年(1570)の道智墓碑があった。今この墓碑は、佐堂墓地に移されて保存されている。これは舟形の花崗岩に、五輪塔を陽刻し各輪に梵字を記し、地輪に元亀元年・道智・八月廿八日の銘がある。【出典「八尾の史跡」棚橋利光著・八尾市長公室市政情報課・八尾市郷土文化研究会編集】

みつるぎじんじゃ

神劔神社

神劔神社は二百二十五年以前の元文元年辰歳国分村反師枩井四郎兵衛らによって造営され素戔嗚命、保食神の二神を祀り田井中村の氏神として永く村民の尊敬を集め弥栄えてきた。往時の旧大和川縁辺に当たる現東老原地区の五条宮跡附近から奈良朝時代の古瓦が発見されたことからみて 田井中村の発祥は極めて古く、從って当社の在史も村発祥の昔にさかのぼるものと思われるが 旧大和川の度々の氾濫により村民は難をのがれるため南に移住し前記の時代に現在地に当社が再建されたと推量される。明治五年村社に列し明治末期神社合併に從い誉田神社の末社として一時期合祀されたが大正十四年十月還御遷宮祭が執り行はれた。昭和二十七年当時の宮司西沢善一氏により宗教法人として神社庁に登録され同時に官有地であった神域も無償で拂下げを受けた。此の度八尾市立志紀小学校防音改築工事に伴い市当局の要請により当社の神域を南北五四米東西十九米から南北十九米東西五四米に改変することとなりこれを機に市負担にて境内を高く盛土し、南向きの神殿拜殿を西向きに移転修復しあわせて鳥居玉垣社務所等の施設を新築整備して当社の往古に優る繁栄と末長き町民へのご加護を祈願しつヽ氏子一同挙げて正遷宮祭を執り行う。【出典:『説明石板』(田井中神社委員会 田井中町議委員会、1976年)】

あとべいせき

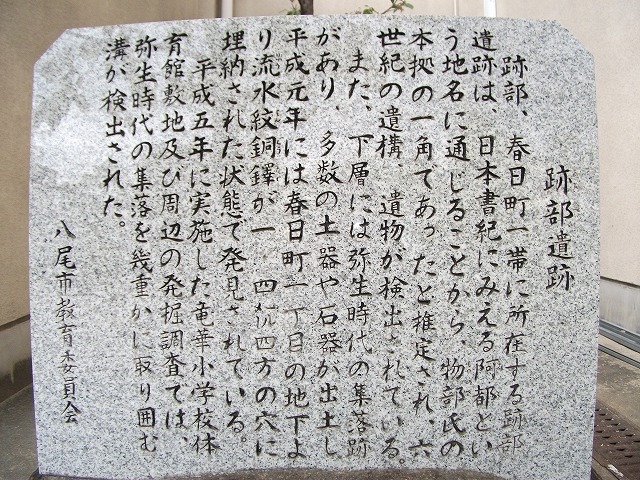

跡部遺跡

跡部、春日町一帯に所在する跡部遺跡は、日本書紀にみえる阿都(あと)という地名に通じることから、物部(もののべ)氏の本拠の一角であったと推定され、六世紀の遺構、遺物が検出されている。また、下層には弥生時代の集落跡があり、多数の土器や石器が出土し、平成元年には春日町一丁目の地下より流水紋銅鐸(りゅうすいもんどうたく)が一.四メートル四方の穴に埋納された状態で発見されている。平成五年に実施した竜華小学校体育館敷地及び周辺の発掘調査では、弥生時代の集落を幾重かに取り囲む溝が検出された。【出典:『史跡の道・説明石板』(松岡裕子書・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1994年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

よおぎふどうみょうおう

八尾木不動明王

宝永元年(一七〇四)五代将軍徳川綱吉の治世、この地方を水害から護るため、大和川の付け替え工事が行われた。そのとき出土した石材を村人が持ち帰り、由義神社の北の小川に橋として使っていた。

ある日、農耕用の牛がこの橋を渡るのを嫌がったので不思議に思い、よく調べると石材に不動尊像の刻まれているのに気が付いた。さっそく村に持ち帰り、この地に堂を建立し祀ったのがこの八尾木不動明王である。

以来、諸願成就・眼病・その他難病治癒に霊験あらたかで、近在諸郷の多くの人々の信仰を集めてきた。

また、大祭日の八月二十八日に五穀豊穣を祈願して作られる「作り物」は、寛政年間(一七九〇)頃から始まったもので、農作物を主に使い、その伝統は、八尾の郷土文化として現在まで続き、高い評価を受けている。

ここに謹んで八尾木不動明王の由来を記し後世に伝えるものである。

【出典:『八尾木不動明王由来 説明板』(八尾木不動講・寄贈者:辻工務店、1991年)】

くすもとじんじゃ(きのもと)

樟本神社(木の本)

樟本神社縁起

御祭神 布都大神

例祭日 七月十五日、十九日

由緒

当社は式内社である。延喜式に記載されている樟本神社三座の一にして他の二座は南木の本、北木の本に分祀されている。創建の年代は詳かではないが用明天皇の御代(約千四百年前)物部守屋公が本據地である稲村城(現光蓮寺敷地)の守護神として崇めていた布都大神を奉祀されたものと伝えられる。紀・記古伝によると悪疫邪霊を祓い病気平癒又鍬靫を司る農耕・武の神として広く村民の崇敬を受け現在に至っている。樟本神社の社名は往古境内に樟の巨木が茂っていたところからと謂われている。【出典:『樟本神社縁起碑御大禮記念建立・説明石板』(福中清三郎、吉井彰、1990年)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 166~170を表示しています。全42ページ】 前ページへ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 次ページへ