【209件中 106~110を表示しています。全42ページ】 前ページへ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次ページへ

だいしんじ(やおごぼう)

大信寺(八尾御坊)

真宗東本願寺の別院、慶長一一年(一六〇六)久宝寺村の森本七郎兵衛貞治ら一七人衆は、東西本願寺の分立にさいし、東本願寺教如上人に属したため、村を出て八尾庄四町四方の地を与えられて移住、 八尾御坊を建立、寺内町をつくり、八尾発展の基を開いた。 万治三年(一六六〇)現地に移建 天明八年(一七八八)京都の本山が焼けたときは、この本堂を移して仮御影堂に代え、一〇年後再びかえされ旧に復した。 昭和二八年三月三日突如本堂の棟がくずれ、その後いまのような全面改修となった。境内には河内県庁跡があり、お逮夜市でにぎあう。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1983年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

だいつうじ

大通寺

徳宝山と号し、融通念佛宗、大念佛寺末にして阿弥陀如耒を本尊とする。境内に建つ六字名号板碑は、近松門左衛門作の浄瑠璃 曽根崎心中で有名なお初、徳兵衛の墓碑で俗に夫婦塚 又は縁つなぎの墓といわれている。また門前の地蔵堂内に祀られる子安地蔵には、正和二年癸丑の紀年銘があり鎌倉時代末期の造立で傍らの矢髙地蔵はもう少し後期のものである。ともに八尾市内では貴重な石造遺品である。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市教育委員会)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

だいもんじぞう

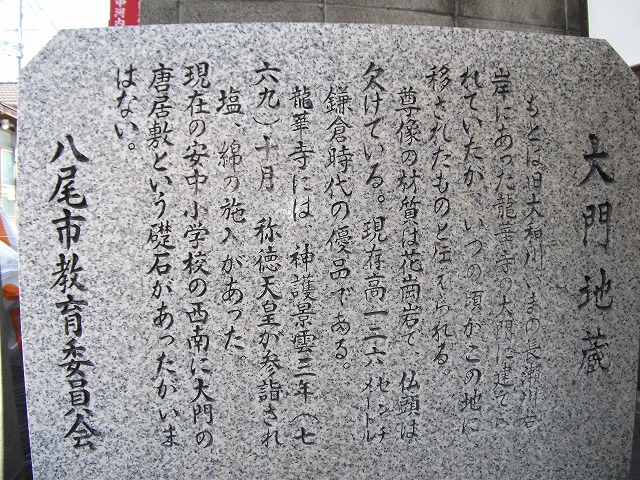

大門地蔵

もとは旧大和川いまの長瀬川右岸にあった龍華寺の大門に建てられていたが、いつの頃かこの地に移されたものと伝えられる。尊像の材質は花崗岩で、仏頭は欠けている。現存高一二六センチメートル鎌倉時代の優品である。龍華寺には、神護景雲三年(七六九)十月称徳天皇が参詣され塩、綿の施入があった。現在の安中小学校の西南に大門の唐居敷という礎石があったがいまはない。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

たかじぞう

多嘉地蔵

もとは廃西方寺の地蔵で、この地の東方、小宇京良塚を通る立石街道沿いにあったという。材質は花崗岩で、総高二、一四メートル、身丈一、六五メートルの厚肉彫の端正な立像である。左右に南無阿弥陀佛文明三年辛卯十 一月□日 八尾西方寺福舎院 住金剛佛子高範と陰刻されていて、市内有数の石仏である。高地蔵、タカ地蔵とも書く。【出典:『史跡の道・説明石板』(八尾市郷土文化推進協議会・八尾菊花ライオンズクラブ・八尾市教育委員会、1984年)】

*石板の説明には一部現状と異なる場合があります。

たかだけじゅうたく

高田家住宅

高田家は、江戸時代には油屋と号し、久宝寺村の庄屋を務めてきたため、村に関する貴重な文書等が多数伝わっています。 顕証寺(けんしょうじ)に通じる東西の通りに面する主屋(おもや)は、屋敷構えを出格子(でこうし)と虫籠窓(むしごまど)で整え、瓦葺きの米蔵は屋敷の東側に建てられています。本住宅の周囲は碁盤目状の町割りがみられ、寺内町の歴史的な景観を残す貴重な建物であることから、平成20年3月に主屋と米蔵が国登録有形文化財となりました。【出典:『ステンレス製説明板』(八尾市教育委員会)】

*説明には一部現状と異なる場合があります。

【209件中 106~110を表示しています。全42ページ】 前ページへ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次ページへ